Stefan Münker, Basel

Alexander Roesler, Frankfurt am Main

Signatur, Stempel, Lesbarkeit

Ein Brief von Derrida

Für einen der Sammelbände, die wir in der edition suhrkamp herausgegeben haben und bei denen auch Sybille Krämer Beiträgerin war, hatten wir damals ebenfalls Jacques Derrida um einen Text gebeten. Nicht, dass wir wirklich erwartet hätten, er würde etwas für uns schreiben. Wir hatten nicht einmal ernsthaft auf Antwort gehofft. Aber wir wollten es zumindest versucht haben. Vielleicht wäre ja eine deutsche Erstübersetzung möglich gewesen, ein Auszug aus einem nächsten Buch, ein Vortrag oder irgendetwas anderes.

Es kam irgendetwas anderes.

Abb. 1 (zum Vergrößern auf das Bild klicken)

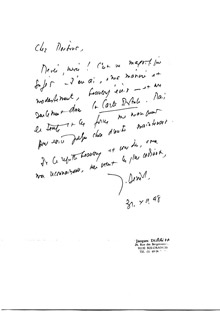

Eines Tages traf ein Brief ein, die Empfängeradresse von Hand geschrieben, der Absender in einer Mischung aus Vordruck auf dem Umschlag und eigenhändiger Unterschrift (Abb. 1). Der Vordruck lässt erkennen, dass es eine Art ›institutioneller‹ Umschlag der École des Hautes Etudes en Sciences Sociales (EHESS) ist, der lediglich die allgemeine Anschrift »54, Boulevard Raspail« nennt, ansonsten aber keine Spezifizierung einer Abteilung usw. vornimmt. Und die Unterschrift – ja, die Unterschrift war uns bekannt. Sie stammte von Jacques Derrida, und wir kannten sie bereits, weil sie bekanntermaßen Gegenstand seiner Theorie gewesen ist. Allerdings hat uns diese Theorie auch darüber aufgeklärt, dass Unterschriften in ihrem Wesen nachahmbar sind und schon immer gewesen sind.

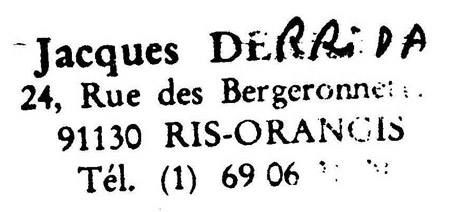

Der Brief selbst war dann (fast) ganz handschriftlich verfasst und wieder mit »J. Derrida« unterschrieben. Eine Absage natürlich, aber unglaublich höflich formuliert und bescheiden im Gestus, in der er darauf hinwies, dass er zu den Fragen, die uns interessierten, bereits einiges geschrieben habe. Nach Worten des Bedauerns und der Ermunterung für uns folgte dann seine Unterschrift mit darunter gesetztem Datum (Abb. 2).

Abb. 2 (zum Vergrößern auf das Bild klicken)

Dann fiel unser Blick auf etwas, das gerade vor dem Hintergrund der Dekonstruktion der Unterschrift bemerkenswert war: ein Stempel mit der Privatadresse, der aber nur zu zwei Dritteln abgedruckt und in der ersten Zeile von Hand nachgebessert worden war. Nachgebessert war der Name Derrida. Nachgebessert vom Autor, Jacques Derrida – der eigentlich Jackie heißt, doch das gehört nicht hierher.

Es ist, wie Sybille Krämer anlässlich des Phänomens der Spuren schreibt:

»Spuren können erst auffällig werden, wenn eine Ordnung gestört ist, wenn Abweichungen auftreten, wenn im Gewohnten Unvertrautes auffällt oder wenn das zu Erwartende ausbleibt. […] immer muss sich eine gewisse Unordnung, Brechung, Verschiebung angesichts dessen zeigen, was ›eigentlich‹ zu erwarten wäre: Erst Abweichungen lassen Spuren sinnfällig werden.« [1]

Was ist an dem Stempel sinnfällig?

*

Die erste Frage, die sich stellt, lautet: Warum überhaupt ein Stempel? Eine Unterschrift hätte doch ausgereicht, zumal die Unterschrift Jacques Derridas denjenigen bekannt ist, die sich mit seiner Theorie befasst haben, da diese Unterschrift eben nicht nur unter Briefen, Verträgen o.Ä. der Person Derrida auftaucht, sondern gedruckt Eingang gefunden hat in das Werk ihres Autors. Wer, wie wir, dem Philosophen und Schriftgelehrten Derrida eine Anfrage schickt und um einen theoretischen Text bittet, der – davon kann man ausgehen – wird sein Werk kennen. Und damit seine Unterschrift. Üblicher – und wir bewegen uns hier im Bereich von starken Konventionen – wäre es gewesen, die Unterschrift mit einer Umschrift in Druckbuchstaben zu begleiten, entweder unterhalb der Signatur oder als Briefunterzeile etc. Das allerdings setzte voraus, dass der Brief mit Schreibmaschine oder Computer geschrieben worden wäre oder dass Derrida ein gestaltetes Briefpapier verwendet hätte, auf das die konventionellen Angaben gedruckt sind. Das war nicht der Fall. Vielleicht war einer der Gründe für den Gebrauch des Stempels, dass Derrida kein anderes Mittel zur Verfügung hatte, mit Druckschrift seine Signatur zu begleiten, damit sie leserlich bleibt und er zweifelsfrei als Absender des Briefes zu identifizieren wäre.

Derridas Handschrift gilt gemeinhin als unleserlich. Diese Unleserlichkeit wurde von vielen bezeugt, wie Benoît Peeters in seiner jüngst erschienenen Derrida-Biographie zunächst von sich und dann von anderen berichtet: »Me familiarisant peu à peu avec une graphie dont tous les proches connaissaient la difficulté.« Es scheint, als habe Derrida bereits seit seiner Schulzeit damit zu kämpfen gehabt: »A l'école primaire, Jackie est un très bon élève, sauf en ce qui concerne son écriture; elle est jugée impossible et elle le restera.« [2] Auch Derrida selbst war sich dessen bewusst, wie er in einem Gespräch mit Daniel Ferrer berichtet: »Pendant la récréation, le maître d'école, qui savait que j'étais le premier de la classe, me disait: ›remonte réécrire ça, c'est illisible; quand tu seras au lycée, tu pourras te permettre d'écrire comme ça; mais pour le moment ce n'est pas acceptable.‹« [3] Dann wäre die Verwendung des Stempels vielleicht eine Absicherung in Richtung Leserlichkeit gewesen, damit wir auf alle Fälle den korrekten Absender hätten identifizieren können.

Was der Stempel nun nicht leistete, hätte ebenfalls der institutionelle Briefumschlag sicherstellen können, wenn er denn eine eindeutige Identifizierung gewährleistet hätte. Was er nicht tat, denn dort stand nur die Adresse der EHESS (Abb. 1); die Zuschreibung zu Derrida erfolgte mit der gleichen Unterschrift, die unter dem Brief stand (Abb. 2) – wenn er diese für unleserlich erachtete, dann war vom Umschlag zumindest keine Hilfe zu erwarten.

Interessant ist nun aber, dass der Stempel die Privatadresse wiedergibt, nicht die offizielle der EHESS. Das lässt darauf schließen, dass Derrida den Brief zu Hause geschrieben hat und nicht im Büro, denn dort hätte er vermutlich einen offiziellen Stempel gehabt oder Briefpapier mit offiziellem Aufdruck in der Art des Umschlags, aber mit individuellerer Auszeichnung. Er sitzt also daheim, schreibt eine Absage, denkt, seine Unterschrift sei nicht leserlich genug, um den Brief als seinen Brief zu identifizieren, und greift zu seinem Stempel, um es uns leichter zu machen. Den Brief in die Schreibmaschine zu spannen und die Unterschrift in Druckschrift an den richtigen Ort zu tippen, kostet zu viel Zeit – falls er noch eine Schreibmaschine besitzt. Auf den Fotos aus seinem Arbeitszimmer in Ris-Orangis sieht man immer, dass er seine Texte an einem Apple schreibt.

Dagegen spricht jedoch, dass der Umschlag keine Briefmarke hat, sondern per Poststempel frankiert worden ist – üblicherweise der Frankiervorgang in Unternehmen und Behörden (Abb. 1). Hat Derrida den Brief dann zu Hause geschrieben, in ein Kuvert getan, mit in die EHESS genommen und dort in die Post gesteckt? Hatte er in seinem Büro lediglich einen Stempel mit der Privatadresse? Hatte er daheim eine Frankiermaschine? (Kann man in Frankreich Briefe ohne Marke beim Postamt abgeben, das dann seinerseits per Stempel frankiert?) Was ist der wesentliche Unterschied zwischen einem Poststempel als Frankierung und einem Adressstempel? Fragen…

Abb. 3

Warum wird aber im Brief unter der Signatur nur der Nachname handschriftlich nachgezeichnet? Die Straße lässt sich auch nicht lesen, und ebenfalls nicht die Telefonnummer (Abb. 3). Wenn nun diese handschriftlich vervollständigt wäre, hätten wir das als Aufforderung verstanden anzurufen? Dieser Schluss liegt nicht so fern, denn warum sollte es wichtig sein, die Telefonnummer zu vervollständigen? Und aus dem gleichen Grund bei der Straße: Wäre das nicht eine Aufforderung gewesen, ihm mit einem Brief an seine Privatadresse zu antworten? Wir hätten diese Vervollständigungen im Sinne Sybille Krämers nicht als Spuren aufgefasst, weil wir ihnen eine Intention beigemessen hätten. Ohne Nachzeichnung wären es schlicht reine Spuren, »unabhängig von Absichten, Zwecken oder gar Interessen derjenigen, die Spuren hinterlassen«. [4]

Die Dysfunktionalität des Stempels selbst steht in einem auffälligen Kontrast zur Prägung der EHSS-Adresse auf dem Umschlag: Was man leider auf dem Scan nicht sieht, sondern fühlen muss, ist die Vertiefung, die der Druck der Buchstaben auf dem Umschlag hinterlassen hat (Abb. 1). Hier ist wohl mit ausreichendem, wenn nicht gar unnötigem Druck gearbeitet worden. Dem Stempelvorgang fehlt dagegen die Eigenschaft, alle Buchstaben wie vorgesehen auf das Papier gebracht zu haben. Deshalb musste nachgeholfen werden, weil der Stempel seine Aufgabe nicht wie vorgesehen ausgeführt hat. Trotzdem zeigt sich hier bereits unsere These: Die Beglaubigung, die die Druckbuchstaben in jeder Fassung – ob Stempel oder Aufdruck – leisten sollen, scheitert prinzipiell. Ob die Farbe vollständig aufgedruckt wird, ist nicht entscheidend.

Schauen wir wieder genauer hin. Die Ausbesserung des schlecht gestempelten Namens wird in Großbuchstaben vollzogen. Darin folgt sie allerdings der Vorgabe des Stempels selbst, soweit man das noch erkennen kann: Ort und Nachname sind beide in Großbuchstaben, Vorname und Straße normal geschrieben. Derrida hält sich also bei seinem Versuch, den Stempel – der Leserlichkeit doch allererst garantieren sollte – seinerseits lesbar zu machen, an dessen Vorgaben. Er folgt nicht der Gepflogenheit, eine Signatur zur Lesbarmachung in Druckbuchstaben aufzulösen, sondern imitiert den Stempel, will also nicht die Signatur lesbar machen, sondern die Lesbarmachung der Signatur – doppeltes Spiel und Verschiebung.

Lediglich das ›i‹ erscheint innerhalb der Großbuchstaben kleingeschrieben. Ausgerechnet das ›i‹: ›i‹ wie itera, Iteration, Iterabilität... Das kann ein Zeichen der Eile sein – anstatt für das große ›I‹ einmal abzusetzen und dann wieder neu anzusetzen, wird das ›i‹ einfach schnell in den Schreibfluss eingebunden. Das aber hieße, dass die Ausbesserung für einen kurzen Moment einer Logik der Handschriftlichkeit folgen würde, die eher der Signatur zuzuschlagen wäre. Der solchermaßen ausgebesserte Stempel würde in der Mitte zwischen richtiger Unterschrift und richtigem Stempel stehen; Elemente von beidem, doch kein Stempel mehr, aber ebenfalls keine Signatur.

Der Stempel verdoppelt gewissermaßen in seiner Unlesbarkeit Derridas Handschrift. Wenn das die Problematik von Derridas Unterschrift war, dann wird sie offenkundig nicht durch technische Hilfestellung beseitigt, zumindest nicht von der Technik, die Derrida zur Verfügung stand – oder doch nicht so, wie er sie verwendete. Vielleicht war der Stempel abgenutzt, vielleicht das Stempelkissen ausgetrocknet, vielleicht war Derrida auch zu zögerlich oder zu sanft. Prinzipiell aber, das wollen wir zeigen, ist von dieser Seite aus auch keine Rettung zu erwarten.

Was ist dieser Stempel nun? Ist er eine Art Signatur, verstärkt er sie, ist er als Kontext aufzufassen, der der Unterschrift einen Rahmen verleiht, in dem sie lesbar wird, damit ihre Zuschreibung zu einem Individuum möglich wird? Wie verhält es sich mit konventionellen Anteilen an diesem Stempel-Geschehen? Ist die Leserlichkeit das Zentrum der Bewegung des Stempelns? Fragen wir Derrida noch einmal. Geantwortet hat er längst.

*

Eine Unterschrift ist von einer doppelten Bewegung gekennzeichnet, was die Anwesenheit und Abwesenheit des Unterzeichners betrifft. Sie zeigt auf der einen Seite »per definitionem die gegenwärtige oder empirische Nicht-Anwesenheit des Unterzeichners. Aber, wird man sagen, genauso kennzeichnet und wahrt sie auch sein Anwesend-Gewesen-Sein in einem vergangenen Jetzt, das ein zukünftiges Jetzt bleiben wird«. [5] Es gibt eine eigentümliche Verbindung zum Ursprung, und damit sich diese herstellt, »muß die absolute Einmaligkeit eines Unterzeichnungsereignisses und einer Unterschriftsform festgehalten werden: die reine Reproduzierbarkeit eines reinen Ereignisses« (SEK, S. 312). Hierin liegt die Bedingung der Möglichkeit wie der Unmöglichkeit des Unterzeichnens.

Man kann Derrida an dieser Stelle so interpretieren, dass die absolute Einmaligkeit der Unterschrift am besten durch ihre graphische Einzigartigkeit verdeutlicht wird, das heißt durch die minimalen Abweichungen von der ›Normalunterschrift‹, die sie als einen singulären Unterzeichnungsakt ausweisen, durch die individuelle Form, wie der Namenszug an diesem Tag zu dieser Zeit geschrieben worden ist. Um das aber feststellen zu können, muss es eine Art ›Ur-Unterschrift‹ geben, eine idealisierte Form der Unterschrift, an der die Abweichung so gemessen werden kann, dass sie als deren Token erkannt wird. Das ist sowohl die Bedingung der Möglichkeit wie der Unmöglichkeit der Unterschrift.

Derrida fährt nun fort:

»Um zu funktionieren, das heißt um lesbar zu sein [unsere Kursivierung, S.M. und A.R.], [6] , muß eine Unterzeichnung eine wiederholbare, iterierbare, nachahmbare Form haben; sie muß sich von der gegenwärtigen und einmaligen Intention ihrer Produktion lösen können. Ihre Gleichheit ist es, die, indem sie Identität und Einmaligkeit verfälscht, das Siegel spaltet.« (SEK, S. 313)

Das scheint nun zentral auch für den nachgezeichneten Stempel zu sein: Derrida merkt, dass seine Unterschrift nicht lesbar ist, und vermutet, dass sie daher nicht funktionieren wird. Er will sie mit einem Stempel lesbar machen, wobei es jedoch zu einer Verschiebung kommt, denn diese Lesbarmachung misslingt gründlich und er ist gezwungen, die Lesbarmachung seinerseits erneut lesbar zu machen. Dabei kommt es zu einem Schriftwechsel von ›Druckschrift‹ zur ›Handschrift‹, wobei allerdings die ›Handschrift‹ in diesem Fall ›Druckschrift‹ imitieren soll, was ihr nicht ganz gelingt, wie wir am kleinen ›i‹ sehen. Die ganze Aktion – so kann man sagen – scheitert. Funktioniert die Unterschrift trotzdem? Ja, als Handschrift wie als unvollständig gedruckter und handschriftlich nachgebesserter Stempel. Warum? Weil wir den Brief als Brief Derridas erkannt haben. Liegt das an der Lesbarkeit? Nicht direkt. Es liegt an der Identifizierbarkeit. Wir kennen seine Unterschrift, weil wir sie als Reproduktion in Signatur, Ereignis, Kontext faksimiliert finden. Wir müssen sie nicht lesen können, wir müssen nur ihre Form in der Unterschrift unter unserem Brief wiedererkennen können. Wäre Derrida Chinese und hätte in chinesischer Schrift unterzeichnet, wie es dann für ihn ›normal‹ gewesen wäre, so hätten wir seine Unterschrift identifiziert, obwohl wir chinesische Schrift nicht lesen können. Wir hätten die Form verglichen. Eine Unterschrift muss also gar nicht lesbar sein, um funktionieren zu können, es reicht, dass sie eine Form aufweist, die mit einer anderen Form verglichen werden kann. Derridas Rettungsversuch, den Stempel lesbar zu machen, wäre also nicht nötig gewesen.

Er hängt jedoch an der Vorstellung der Lesbarkeit, noch sechs Jahre später, noch siebzehn Jahre später. Signatur, Ereignis, Kontext ist ursprünglich ein Vortrag gewesen, den Derrida auf dem XV. Congrès International des Sociétés de Philosophie de Langue Française gehalten hat, der vom 29. August bis zum 2. September 1971 in Montréal stattfand. Der Vortrag wurde in den Kongressakten veröffentlicht. Ein Jahr später fand er dann Eingang in die Aufsatzsammlung Marges de la Philosophie, deren letzten Text er darstellt. Er wird inhaltlich weitergeführt in Limited Inc., Derridas Auseinandersetzung mit Searle, die zuerst 1977 in der Zeitschrift Glyph und 1988 als Buch erschien (mit einer Art Interview, in dem Derrida seine Gedanken erläutert und vertieft). [7]

Zitieren wir erst den Text von 1977. Hier wird die Idee der Lesbarkeit weitergedacht, indem sie mit der Idee der Authentizität zusammengebracht wird. »Naturally, the J.D. that claims to guarantee the identity of the ›I‹ and of the signatory is itself guaranteed by nothing but the presumed authenticity of the handwritten signature.« (Limited Inc., S. 33) Kurz zur Erinnerung: Hier geht es um das Verhältnis der handschriftlichen Signatur zur Paraphe »J.D.«, mit der Derrida in Signatur, Ereignis, Kontext spielt. Die Initialen behaupten demnach, die Identität der Person zu garantieren, die unterzeichnet hat, sowie deren Unterschrift, werden aber ihrerseits nur durch die unterstellte Authentizität der Unterschrift garantiert. Das ist die doppelte Bewegung, von der wir oben gesprochen haben. Daran wird nun der Gedanke der Lesbarkeit geknüpft, wie aus einer Stelle etwas weiter unten deutlich wird:

»I am prepared to swear that this signature is not from my hand. I am not speaking here of its multiplication in thousands of printed ›copies‹, nor of the capitalized proper name that supports it, rendering it legible and capable of being authenticated, nor of the infinitely complex relations in which they are involved […].« (Ebd.)

Uns kommt es hier auf den Passus an, dass der großgeschriebene Eigenname die handschriftliche Signatur absichert, sie lesbar macht und befähigt, authentifiziert zu werden. Nehmen wir unseren Stempel nun als die Großschreibung des Eigennamens der handschriftlichen Signatur, dann übernimmt er genau diese Funktionen: Er sichert die Unterschrift ab, macht sie lesbar und damit einer Authentifizierung fähig. Interessanterweise handelt es sich tatsächlich um Großbuchstaben, tatsächlich um eine Lesbarmachung, auch wenn sie verschoben ist, tatsächlich um eine Möglichkeit, die Unterschrift zu authentifizieren. (Wer soll hier unterschrieben haben? Ich kann es nicht lesen. Ach so, Derrida! Hier hat er seinen Stempel noch hingesetzt.)

Trotzdem ist dieser Gedanke der Lesbarkeit ein semantischer Gedanke. Er bedeutet, dass ich die Unterschrift in Buchstaben auflösen muss, die ich hintereinander stelle, um einen Namen daraus ablesen zu können. Wir meinen jedoch, dass der Vergleich zweier Formen ausreichend ist. Ich muss die eine Form der Unterschrift mit einer anderen vergleichen, um sagen zu können, dass sie ›dieselbe‹ ist. Ob diese Formen Buchstaben sind, die einen Namen ergeben, ist zweitrangig. Die Probleme der Unterschrift, die Derrida herausgearbeitet hat, bleiben natürlich dadurch gleich: Die ›Ur-Unterschrift‹ ist ein Konstrukt, die Fälschung ist eine prinzipielle, nicht veränderbare Eigenschaft, alle Annahmen beruhen auf Unterstellungen usw. Aber es wird auch klar, dass ein Stempel mit Namen und Adresse nicht weiterhilft.

Im Gegenteil: Die Authentifizierung wird durch die handschriftliche Korrektur in größerem Maße in Frage gestellt, als wenn der Stempel die Farbe vollständig abgegeben hätte. Nun ist nämlich das Offizielle des Stempels durch die Verbesserung korrumpiert. Ein Stempel wurde eingesetzt, hat aber nicht ordentlich funktioniert und wurde per Hand nachgebessert. Das ist sicher nicht das ordentliche Vorgehen, das Behörden schätzen. Andererseits authentifiziert ein Stempel, der nicht stempelt, auch nicht ordnungsgemäß. Es gibt eben keine Garantie, das hat Derrida 1977 schon gesagt.

Gehen wir weiter in das Jahr 1988. In den Fragen, die in der englischen Ausgabe von Limited Inc. von Derrida schriftlich gestellt und dort mit seinen Antworten abgedruckt worden sind, kommt er auf die Garantie zu sprechen: »No signature is possible without recourse, at least implicitly, to the law. The test of authentification is part of the very structure of the signature.« (Ebd., S. 133) Es ist also das Gesetz, das die der Unterschrift eigene Möglichkeit, per se kopiert, nachgemacht und für Betrug genutzt zu werden, Einhalt gebieten kann, indem es – so lässt sich diese Stelle interpretieren – den Nachweis der Authentizität führt, der natürlich prinzipiell immer möglich ist. Das ist ein Stück Garantie, wenn auch sehr anfällig und ihrerseits nicht garantierbar. Doch was sagt das Gesetz? Und wie weit her ist es mit dessen Garantie?

Wir beschränken uns auf die deutsche Rechtsprechung. 1959 etwa befand der BGH: »Die Unterschrift unter einem Schriftsatz muß nicht lesbar sein. Willkürliche Striche und Linien stellen jedoch keine Unterschrift dar.« [8] Derrida hätte also seine Unterschrift unlesbar lassen können, denn willkürlich erscheint sie nicht. Wie aber lässt sich Willkürlichkeit von reiner Unlesbarkeit unterscheiden? Man muss kein Dekonstruktivist sein, um hier Schwierigkeiten zu sehen. Nimmt man allerdings die Form als Grundlage, wie wir hier vorschlagen, dann bedeutet ›Willkürlichkeit‹ vielleicht so etwas wie eine ›ungeordnete Form‹, also etwas, in dem keine Regelmäßigkeit zu sehen ist oder das nicht als – wenn auch große – Abweichung von einem Vorbild verstanden werden kann. 1986 wurde das dann vom BGH präzisiert: »Die Unterschrift unter einem Schriftsatz muß nicht lesbar sein. Es genügt, wenn Andeutungen einzelner Buchstaben erkennbar sind.« [9] Auch dieses Urteil ist nicht viel klarer, aber die »Andeutungen« sind vielleicht diese Formelemente, die Rückschlüsse auf ein Vorbild zulassen. 2005 wird dieser Befund noch weiter eingeschränkt: »Die Unterschrift nach Art einer Wellenlinie ist wirksam, wenn wenigstens ein Buchstabe erkennbar ist.« [10] Mindestens ein ›Anker‹ zum Vorbild muss also vorhanden sein, und hier kommt von Seiten des Gerichts wieder die Lesbarkeit ins Spiel – die es aber nicht braucht, wie wir gezeigt haben. Doch halten die Gerichte auch 2008 daran fest: »Eine Unterschrift ist ein Schriftzug individuellen Charakters, aus dem ein Dritter den Namen, den er kennt, noch herauszulesen vermag.« [11]

Garantien können aus dieser Rechtsprechung nicht gewonnen werden, was an der prinzipiellen Nachahmbarkeit von Unterschriften liegt, auf die Derrida immer wieder hinweist. Die Hoffnung der Gerichte drückt sich vielleicht am besten in einem Urteil des OLG Frankfurt von 1993 aus:

»Nach ständiger Rechtsprechung ist für eine Unterschrift ein die Identität des Unterschreibenden ausreichend kennzeichnender individueller Schriftzug zu verlangen, der sich nicht nur als Namenskürzel (Paraphe) darstellt, sondern charakteristische Merkmale einer Unterschrift mit vollem Namen aufweist und die Nachahmung durch einen Dritten erschwert.« [12]

Die Garantie schrumpft auf die Hoffnung zusammen, dass die Nachahmung einer Unterschrift erschwert wird. Das aber heißt, je unleserlicher und unregelmäßiger eine Unterschrift ist, desto schwerer kann sie nachgemacht werden und desto leichter lässt sich dasjenige garantieren, das durch sie beglaubigt, bekräftigt oder als rechtsverbindlich gekennzeichnet wird.

Der Rat des Gerichts: Schreibt unleserlich. Das hat Derrida befolgt. Es braucht keine Stempel. Das hat Derrida nicht befolgt.

Zum Glück für seine Adressaten ...

- Eva Cancik-Kirschbaum: Eine keilschrift-philologische Fußnote in drei Schriftarten

- Gernot Grube: Übertragung, Verwandlung und Symbolgebrauch

- Ludwig Jäger: ›Points Délicats‹

- Oliver Jahraus: »She sends me.«

- Sibylle Schmidt: Die Spur des Sokrates

Downloads

Drehmomente_MuenkerRoesler.pdf

Endnoten

[1] Sybille Krämer: »Immanenz und Transzendenz der Spur: Über das epistemologische Doppelleben der Spur«, in: Sybille Krämer, Werner Kogge, Gernot Grube (Hrsg.): Spur. Spurenlesen als Orientierungstechnik und Wissenskunst, Frankfurt a. M. 2007, S. 155-180, hier S. 160, fortan zit. als Krämer 2007.

[2] Benoît Peeters: Derrida, Paris 2010, S. 13 u. S. 25.

[3] Jacques Derrida: »›Entre le corps écrivant et l'écriture...‹. Entretien avec Daniel Ferrer«, in: Genesis 17 (Dezember 2001), zit. nach Peeters, S. 25.

[4] Krämer 2007, S. 160.

[5] Jacques Derrida: »Signatur, Ereignis, Kontext«, in: Ders.: Randgänge der Philosophie, Wien 1988, S. 291-314, hier S. 312, fortan zit. als SEK.

[6] Wir unterschreiben hier nicht, sondern paraphieren gewissermaßen nur, was in diesem Kontext ausreichend ist.

[7] Actes du XVe congrès de l’Association des Sociétés de Philosophie de Langue Française, Bd. 2, Montréal 1971, S. 48-76; Jacques Derrida: Marges de la philosophie, Paris 1972; Jacques Derrida: Limited Inc., Evanston 1988, fortan zit. als Limited Inc. Die französische Fassung erschien erst zwei Jahre später: Jaques Derrida: Limited Inc., Paris 1990.

[8] BGH – 07.01.1959 – 2 StR 550/58.

[9] BGH – 29.10.1986 – IVa ZB 13/86.

[10] OLG Köln – 28.06.2005 – 22 U 34/01.

[11] Kammergericht Berlin – 05.06.2008 – 8 U 213/07.

[12] OLG Frankfurt – 05.03.1993 – 11 W 44/92.