Gernot Grube, São Paulo

Übertragung, Verwandlung und Symbolgebrauch

»So nimm sie denn wie eine in zwei ungleiche Abschnitte geteilte Linie und teile jeden dieser Abschnitte, von denen der eine das Gebiet des Sichtbaren, der andere das Gebiet des Denkbaren darstellt, wieder nach dem nämlichen Verhältnis und so wird dir, nach Maßgabe des gegenseitigen Verhältnisses von Deutlichkeit und Undeutlichkeit, im Gebiete des Sichtbaren der eine Abschnitt Bilder liefern. Ich verstehe aber unter Bildern erstens die Schatten, sodann die Abspiegelungen im Wasser und auf den Oberflächen dichter, glatter und glänzender Körper und alles Ähnliche. Du verstehst mich doch?« [1]

Glaukon versichert Sokrates, dass er ihn vollkommen verstanden habe. Ich zitiere hier den Anfang des berühmten Liniengleichnisses als ein Beispiel für Symbolgebrauch. Der platonische Sokrates konstruiert ein Zeichen, eine in Abschnitte unterteilte Linie, und gibt diesem Zeichen eine Bedeutung, das Verhältnis der beiden Bereiche des Sichtbaren und des Denkbaren. Obwohl Platon hier die Linie braucht, also das sinnlich-stoffliche Zeichen, um seinen Gedanken greifbar und sagbar zu machen, wäre es ein Fehler, den Gedanken mit dem Zeichen zu identifizieren. Zwischen dem Zeichen und dem Gedanken besteht eine Distanz. Das Zeichen kann den Gedanken darstellen, weil es nicht mit ihm identisch ist. Diese Distanz liegt auch dem Moment des Konventionellen zugrunde, das für die Bestimmung des Symbolischen eine so große Rolle spielt. [2] Bei Aristoteles heißt es: »Die Bestimmung ›konventionell‹ (auf Grund einer Übereinkunft) will sagen, dass kein Nomen von Natur ein solches ist, sondern erst wenn es zum Zeichen geworden ist. Denn auch die artikulierten Laute, z.B. der Tiere, zeigen etwas an, und doch ist keiner dieser Laute ein Nomen.« [3]

Es gibt eine ganze Reihe von Forschungsarbeiten zum Phänomen des Symbolischen, die in der Philosophie verhältnismäßig wenig Beachtung gefunden haben. Hierzu gehören Forschungen zur Entstehung des Symbolgebrauchs bei Kindern und ethnologische Studien. Da die Arbeiten zur frühkindlichen Entwicklung ihrerseits weitgehend unberührt sind von philosophischen Erwägungen, scheint mir eine Konfrontation der Felder wünschenswert. Im Folgenden möchte ich das Ergebnis einer solchen Konfrontation darstellen, indem ich für die These argumentiere, dass dem Vermögen des Symbolgebrauchs eine Verwandlungserfahrung zugrunde liegt.

Bestimmungen des Symbolgebrauchs

Weil das Geflecht von Theorien zum Symbol- bzw. Zeichengebrauch sehr komplex ist, empfiehlt es sich, mit einer Art Vorverständigung zu beginnen. Stellen Sie sich vor, Sie betreten einen Raum und Ihr Blick fällt auf einen Schreibtisch aus dunklem Holz und auf ein Bild, etwa 1,5 mal 1 Meter, das an der Wand hinter dem Schreibtisch hängt. Schreibtisch und Bild sind zweifellos Bestandteile einer Welt, Gegenstände im Raum. Aber das Bild eröffnet den Blick auf eine weitere Welt, auf etwas, das wir nicht als einen weiteren Gegenstand im Raum auffassen können. Ein Symbol – wie hier das Bild – ist ein Zweiweltenbewohner. Die eine Welt ist die der materiell-physikalischen Realität. Wenn vom Symbol als einem sinnlich-stofflichen Ding die Rede ist, spreche ich auch vom Zeichen. Ich definiere Symbolgebrauch wie folgt: Irgendein Ding X – z.B. eine Linie – wird im Hinblick auf irgendein anderes Y – z.B. einen Gedanken – gebraucht.

Diese Formulierung läuft parallel zur klassischen Formulierung, wonach X ein Symbol ist, wenn X ein Y repräsentiert. Sie verschiebt aber die Aufmerksamkeit auf einen bestimmten Akzent, nämlich darauf, dass X, wenn es als Symbol gebraucht wird, nicht mit X identisch sein kann. D.h. auch dann, wenn man X als Symbol für X gebrauchen möchte, ist das symbolisierte X ein anderes als das symbolisierende. Mit andern Worten, wenn jemand sich selbst repräsentieren will, dann ist der, den er repräsentiert, ein anderer als er selbst. Wenn ein Schauspieler die Rolle hätte, sich selbst als Schauspieler zu spielen, dann ist der Schauspieler, den er spielt, ein anderer als der Schauspieler, der spielt. Durch den Symbolgebrauch findet eine Verdoppelung statt, durch die neben dem Ding X, das als Symbol gebraucht wird, immer etwas Neues, ein Anderes entsteht. Dabei überlagert dieses Andere das Ding X. Diese Überlagerung kann stärker und schwächer sein (wenn man beim Lesen das Buch vergessen hat, ist die Überlagerung vollkommen).

Somit kommen wir, wenn wir den Symbolgebrauch auflösen, zunächst auf einen Akt der Verdoppelung. Dieser Akt weist bereits darauf hin, dass durch den Symbolgebrauch die Welt der bloßen Dinge angereichert wird. Die beiden Momente Verdoppelung und Überlagerung zeigen außerdem eine Identitätsverschiebung an. Wenn X als etwas anderes als X (als Y) gebraucht wird, dann bestimmt sich von da an, was X ist, durch das, was Y ist. Obwohl X nicht verschwindet, verliert es seine Identität an Y. Zu dieser spezifischen Konstellation kommt es, weil die faktische oder erste, die sinnlich-stoffliche Realität von X durch eine semiotische oder zweite Realität von X/Y überlagert wird. Nur dann, wenn diese Diskrepanz zweier Realitäten vorliegt, können wir auch von einem Symbolgebrauch sprechen. Angenommen, jemand richtet sich vollkommen in der zweiten, der semiotischen Realität ein und verliert den Kontakt zur ersten, faktischen Realität, so hätte es keinen Sinn mehr, in seinem Fall von einem Symbolgebrauch zu sprechen (Don Quichotte - erster Teil). Man kann diese Aspekte – Verdoppelung, Überlagerung, Identitätsverschiebung, Diskrepanz zwischen zwei Realitäten – in allen Symbolgebräuchen finden, insbesondere selbstverständlich in den wichtigsten Symboltechniken wie Sprache, Musik, Tanz, Bild, Schrift.

Dieser Mechanismus des Symbolgebrauchs lässt sich auch anhand von Kunstfälschungen vergegenwärtigen. Denn in diesem Fall besteht das Problem gerade darin, dass die Identität des Symbols auf der ersten Realitätsebene nicht mehr greifbar ist. Durch die Verdoppelung und Überlagerung verschwindet hier das X der faktischen Realität und kann beim Rückgang von der semiotischen auf die faktische Realität nicht wiederhergestellt (re-identifiziert) werden. Anders ausgedrückt: Durch den Symbolgebrauch verliert X seine faktische Identität, erhält eine semiotische Identität und gewinnt dann beim Rückgang auf die faktische Realitätsebene eine neue Identität, die sich von seiner semiotischen Identität ableitet und nicht mehr mit der ursprünglichen faktischen Identität übereinstimmt. Was auch in diesem Fall verletzt wird, ist der Grundsatz der Diskrepanz zwischen den zwei Realitäten, der für den Symbolgebrauch konstitutiv ist. Denn im idealen Fälschungsfall wäre es unmöglich, die Fälschung zu erkennen. Es wäre nicht mehr möglich, X auf der faktischen Ebene unabhängig von Y zu identifzieren (Don Quichotte – zweiter Teil). Unsere allgegenwärtige Unterscheidung zwischen »echt« und »unecht« formuliert dieses Problem. X gibt vor, etwas zu sein, was es nicht ist. Es kann jedoch nur vorgeben zu sein, was es nicht ist, weil es etwas anderes ist.

Der wichtige Schluss hieraus ist, dass der Aspekt der Diskrepanz zweier Realitäten für den Symbolgebrauch bedeutet, dass beide Realitäten immer miteinander konkurrieren müssen, gewissermaßen sich in einem Kräftegleichgewicht halten müssen. Denn sobald eine der beiden Realitäten die andere ausschaltet, wenn die faktische oder wenn die semiotische Realität die Oberhand gewinnt, bricht der Symbolgebrauch zusammen.

Entstehung des Symbolischen bei Kindern

Ich will mich im Folgenden mit der Frage beschäftigen, wie der Symbolgebrauch entsteht. Nicht, wie er ursprünglich – phylogenetisch – entstanden sein könnte, sondern wie er bei jedem Individuum immer wieder entsteht. Es geht um den Entwurf einer »Philosophie der Untersuchung« (Vygotskij) für die Entwicklung des Symbolgebrauchs. Ich will zunächst einmal andeuten, worauf das Modell hinaus will, indem ich hier an den Erklärungsansatz für das »Auftreten der semiotischen Funktion« bei Kindern von Piaget und Inhelder erinnere. Die Autoren haben angenommen, dass die Rolle der Nachahmung für die Entwicklung der semiotischen Funktion zentral ist. Entscheidend ist der Übergang von der reinen senso-motorischen Nachahmung (das Kind wiederholt die vorgemachte Greifbewegung) zur »aufgeschobenen Nachahmung« (das Kind ahmt aus der »Erinnerung«, d.h. nicht in Gegenwart des Vorbilds das Verhalten nach). Diesen Übergang fassen die Autoren wie folgt zusammen:

»Am Ende der senso-motorischen Periode beherrscht das Kind die derart verallgemeinerte Nachahmung so meisterhaft, dass die aufgeschobene Nachahmung möglich wird: die Vorstellung im Akt befreit sich dann nämlich von den senso-motorischen Forderungen nach einer unmittelbaren perzeptiven Kopie und erreicht ein Zwischenstadium, in dem der Akt, derart aus seinem Zusammenhang gelöst, differenziertes Zeichen und folglich zum Teil bereits Vorstellung im Denken wird.« [4]

Es sieht so aus, als käme diese Erklärung ohne ein »Wunder des Symbolischen« aus, denn sie basiert auf der Idee, dass ein Typ senso-motorischen Verhaltens, die Nachahmung, die sich bereits sehr früh, lange vor dem Symbolgebrauch, beobachten lässt, durch fortgesetzte Einübung verinnerlicht wird, so dass das Kind nach einer ausreichenden Trainingsphase auch aus der Erinnerung nachahmen kann. Das Beispiel, das die Autoren in ihrer Zusammenfassung geben, soll diesen Vorgang dokumentieren:

»Im Falle eines 16 Monate alten Mädchens hingegen, das sieht, wie ein Spielkamerad zornig wird, schreit und mit den Füßen stampft (etwas, was es noch nie gesehen hat), und das ein oder zwei Stunden nach dem Weggehen des Spielkameraden die Szene lachend nachahmt, stellt diese aufgeschobene Nachahmung einen Anfang von Vorstellung und die nachahmende Geste den Anfang eines differenzierten Zeichens dar.« [5]

Wir müssen zunächst klären, warum die bloße Nachahmung, die senso-motorische Nachahmung, noch kein Symbolgebrauch ist – warum die Beziehung, die zwischen der Nachahmung und ihrem Vorbild besteht, in diesem Fall keine Repräsentation ist. Die einfachste Antwort ist: weil das Kind damit nichts sagen will. Wir kennen aus eigener Erfahrung den Unterschied zwischen einer bloßen Nachahmungsgeste und einer solchen Geste – es kann dieselbe sein –, mit der wir etwas meinen. Demnach würde die Mitteilungsintention den entscheidenden Unterschied zwischen nicht-symbolischer und symbolischer Nachahmung ausmachen. Piaget und Inhelder verfolgen hier jedoch einen anderen Ansatz, nach dem es nicht die Mitteilungsintention, sondern die An- bzw. Abwesenheit des Vorbilds ist. Sie könnten folgendermaßen argumentieren: Weil das Kind noch nicht über die semiotische Funktion verfügt, kann die Nachahmung von keiner Mitteilungsintention begleitet sein. Dies gilt in gewisser Weise auch noch für die aufgeschobene Nachahmung. Weil aber in diesem Fall eine Ungleichzeitigkeit zwischen Nachahmung und Vorbild auftritt, funktioniert die Nachahmung wie ein Zeichen für ihr Vorbild. Man kann dies ein Konstellationsargument nennen. In der Konstellation, in der Vorbild und Nachahmung gleichzeitig gegeben sind, muss die Nachahmung kein Zeichen sein, aber in der Konstellation, in der Vorbild und Nachahmung nicht gleichzeitig gegeben sind, ist die Nachahmung Zeichen für das Vorbild.

Das Problem hierbei ist, dass es keine Konstellation gibt, die für sich genommen eine Zeichen- oder Repräsentationskonstellation wäre. Die Differenz zwischen senso-motorischer und aufgeschobener Nachahmung zeigt zunächst nicht den Übergang zu einem Symbolgebrauch an, sondern lediglich das Auftreten einer Gedächtnisfunktion. Das Vorbild ist als Gedächtnisinhalt gespeichert und kann zu einem späteren Zeitpunkt, wenn das Vorbild längst verschwunden ist, nachgeahmt werden. Ob es sich bei einer Nachahmung, ob aufgeschoben oder nicht, um ein Zeichen handelt, hängt von ihrer Verwendung als Zeichen ab. Piaget und Inhelder scheinen davon auszugehen, dass im Grunde ein Gedächtnisinhalt (den sie vorsichtig »Anfang von Vorstellung« nennen) bereits ein Zeichen ist, weil hier die Konstellation vorliegt, dass der Gedächtnisinhalt und sein Vorbild nicht gleichzeitig gegeben sind. Die aufgeschobene Nachahmung des Gedächtnisinhalts ist somit das äußere Zeichen. Aber woher kommt der Gedächtnisinhalt, also das innere Zeichen? Hierauf hat Piaget in Play, Dreams, and Imitation in Childhood eine Antwort gegeben: die inneren Zeichen sind internalisierte Nachahmungen. Es gibt also keine inneren Zeichen – etwa Gedächtnisbilder –, die zunächst da sind (wo sollten sie herkommen?) und dann nachgeahmt werden können, sondern die Nachahmungsakte selbst werden nach innen verlagert. Und erst solche internalisierten Nachahmungsakte können dann Gedächtnisinhalte aufbauen. Piaget argumentiert mit einer Selbstbeobachtung:

»Does deferred imitation imply the existence of a mental image from the start, or does it lead to it? We ourselves, and many others also, have frequently been able through introspection to observe what occurs. We are sometimes conscious of imitating someone, but without knowing whom (e.g., smiling in a way different from our own), and discover later, but only later, the image of the model (e.g., someone seen on a railway journey, smiling as he read). There is therefore no proof that imaged representation, the memory-image, etc., precede deferred imitation, since it is possible for them to follow it and depend on it.« [6]

Wie werden aber äußerliche, senso-motorische Nachahmungen, die noch keine Zeichen sind, wenn sie nach innen verlegt sind, zu Zeichen? Wie werden aus den aufgeschobenen Nachahmungen Zeichen? Piaget nimmt an, dass bereits bestimmte Fälle äußerer Nachahmung als Zeichengebrauch zu interpretieren sind. Mit anderen Worten, es wird nicht nur äußere Nachahmung, sondern äußere und symbolische Nachahmung internalisiert. Er schildert zur Plausibilisierung folgende Szene. Ein 16 Monate altes Mädchen versuchte aus einer kaum geöffneten Streichholzschachtel ein Uhrband herauszubekommen:

»She gazed at the box with great attention, then opened and closed her mouth several times in succession, at first only slightly and then wider and wider. It was clear that the child, in her effort to picture to herself the means of enlarging the opening, was using as ›signifier‹ her own mouth, with the movements of which she was familiar tactually and kinesthetically as well as by analogy with the visual image of the mouths of others.« [7]

Das Kind nutzte hier eine äußere senso-motorische Nachahmung quasi als ›Vorausahmung‹, als Symbol für etwas, das noch gar nicht da ist, nämlich die geöffnete Schachtel. Das Kind nimmt mit seiner Geste einen zukünftigen Zustand vorweg. Das heißt, wir hätten auch in diesem Fall wieder die Grundkonstellation der Ungleichzeitigkeit zwischen Zeichen und Referenz. Da aber diese Ungleichzeitigkeit als solche, wie bereits angemerkt, keine Symbolverwendung oder Repräsentation begründen kann, müssen wir erneut auf die Mitteilungsintention zurückgreifen. Piaget lässt mit seiner Darstellung keinen Zweifel daran, dass das Kind seine Geste als Zeichen benutzt. Es will also entweder einem Erwachsenen, sich selbst oder der Schachtel etwas vormachen, etwas mitteilen. Damit läge die Mitteilungsintention der semiotischen Funktion voraus und nicht umgekehrt.

Angenommen, wir gestehen zu, dass die Mitteilungsintention schon sehr früh auftaucht und zu dem Komplex gehört, der damit zusammenhängt, dass ein Subjekt seine Umwelt zu beeinflussen sucht, so handelt es sich um eine Intention, die wir selbstverständlich Tieren überhaupt zuschreiben können, auch solchen, die mit Sicherheit keine Symbole gebrauchen. Der Hund, der weiß, dass er sein Futter in einem bestimmten Napf angeboten bekommt, weist mit Schnauze und bittendem Blick auf die Futtertüte, um mir zu bedeuten, ich solle ihm das Futter in den Napf schütten. Wenn er mir meinen Spazierstock (oder iPod nano) bringt, dann bedeutet er mir unmissverständlich, dass er los will. Wir müssen hier von Mitteilungsgesten sprechen, aber nicht von einem Symbolgebrauch. Warum ist der Spazierstock in diesem Fall kein Zeichen? Weil der Hund den Spazierstock und nicht ein Spazierstockzeichen bringt. Der Spazierstock ist für den Hund nicht Zeichen des Spaziergangs, sondern Teil des Spaziergangs. Indem er mir den Spazierstock vor die Füße legt, hat für ihn der Ausflug bereits begonnen. Was hier fehlt, ist die Diskrepanz zwischen den zwei Realitäten, der faktischen und der semiotischen. Das Problem an dem Beispiel von Piaget ist, dass wir auch hier nur dann von einem Symbolgebrauch sprechen können – annehmen können, dass das Kind seinen sich öffnenden Mund als Zeichen gebraucht –, wenn die Unterscheidung zwischen faktischer und semiotischer Realität bereits gemacht worden ist. Diese Unterscheidung ist für Symbolgebrauch konstitutiv. Aber wir können aus der Beobachtung des geschilderten Verhaltens nicht schließen, dass diese Unterscheidung bereits getroffen wurde. Es spricht außer unserer Projektion nichts dafür, dass das Kind hier ein Zeichen gebraucht.

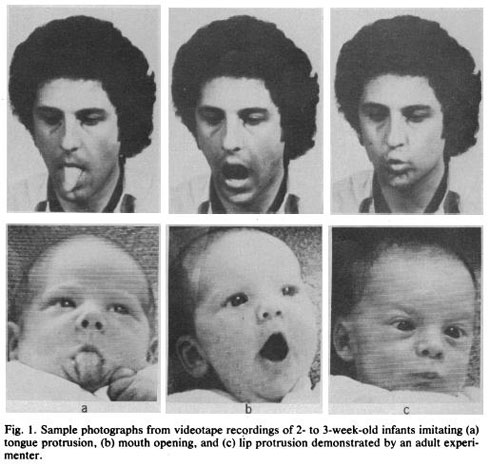

Es ist sinnvoll, den Begriff der Nachahmung (imitation) genauer zu fassen, denn er umfasst sowohl eine semiotische als auch eine nicht-semiotische Auslegung. Wir verstehen Nachahmung in zweifacher Hinsicht: erstens im Sinne der Wiederholung einer bestimmten Bewegung, einer Geste oder einer ganzen Szene (jemand verhält sich genau so wie ein anderer), zweitens im Sinne einer Vorführung, d.h. jemand verhält sich wie ein anderer, um zu zeigen, wie sich der andere verhält. Vor dem Hintergrund dieses Unterschieds zwischen der wiederholenden Nachahmung und der vorführenden Nachahmung kann man dasselbe beobachtbare Nachahmungsverhalten eines Kleinkinds sehr verschieden interpretieren und rekonstruieren. Das Problem ist, dass man dem beobachtbaren Verhalten selbst nicht eindeutig entnehmen kann, ob es sich um eine wiederholende oder eine vorführende Nachahmung handelt. Man kann also nicht vom nachahmenden Verhalten auf einen Zeichengebrauch schließen, es sei denn, man legt die Nachahmung bereits als vorführende Nachahmung aus (wie etwa in dem Beispiel von Piaget). Die Forschungsliteratur zur frühkindlichen Nachahmung vernachlässigt die hier hervorgehobene Unterscheidung oder geht ausdrücklich davon aus, dass es sich jedesmal um vorführende Nachahmung handelt. So heißt es in einem Bericht zur Forschung zum spontanen Spiel und Nachahmung bei Kleinkindern von 1979: »Representational play was seen in one child at nine months, in more than half of the children at 12 months and in all the children at 18 months.« [8] Demnach ließe sich spätestens um das Alter von 18 Monaten herum davon sprechen, dass Kinder eine Art Symbol gebrauchen. Bereits zwei Jahre zuvor (1977) publizierten Andrew Meltzoff und Keith Moore in einem Bericht über ihre experimentellen Untersuchungen an Neugeborenen, die für die Nachahmungsforschung sehr einflussreich werden sollten, erheblich radikalere Ergebnisse. Denn sie stellten fest, dass bereits 12 bis 21 Tage alte Neugeborene zu Imitationsleistungen fähig seien. »This result,« schrieben sie, »has implications for our conception of innate human abilities and for theories of social and cognitive development«. [9]

Abb. 1

Hieran knüpfen sich zwei wichtige Fragen:

1. Kann man die von den Autoren angeführten Verhaltensweisen als Imitationsverhalten interpretieren? [10]

2. Handelt es sich um wiederholende oder vorführende Nachahmung? Die Autoren behaupten nicht, dass es sich bei diesen Imitationen bereits um vorführende Nachahmung handelt, aber sie stellen die Hypothese auf, »that the imitative responses observed are not innately organized and ›released‹, but are accomplished through an active matching process and mediated by an abstract representational system«. [11] Sie setzen also bereits für die wiederholende Nachahmung zumindest ein kognitives Repräsentationsvermögen voraus.

Das Modell Piagets

Die Forschung zum Als-ob-Spiel (pretend play) ist bis heute stark inspiriert durch die Arbeiten Piagets, besonders seine Publikation La formation du symbole chez l'enfant. Imitation, jeu et rêve, image et représentation (1945), deren englische Übersetzung 1962 erschien (die deutsche folgte 1969). Dem Modell zur Entwicklung der semiotischen Funktion, das Piaget dort skizziert, sind die meisten Autoren gefolgt. [12] Nach Piagets Modell sind vor allem zwei Phasen zu unterscheiden. Erstens die Phase des Auftretens von Als-ob-Spielen (ab etwa 12 Monaten) und zweitens die Phase des Rollenspiels (ab etwa 3 Jahren). Der gesamte Entwicklungsprozess der symbolischen Kompetenz ist progressiv, d.h. er beginnt mit einfachen Formen und endet mit komplexen Formen. Diesen Entwicklungsprozess, der über die beiden Phasen verteilt ist, kennzeichnen vier Stufen oder Entwicklungsschübe.

Erste Stufe: selbstbezogene Als-ob-Spiel. Es taucht etwa ab dem 12. Monat auf und wird gerne an Hand eines Beispiels Piagets illustriert, der bei seiner 15 Monate alten Tochter Jacqueline Folgendes beobachtete:

»J. saw a cloth whose fringed edges vaguely recalled those of a pillow; she seized it, held a fold of it in her right hand, sucked the thumb of the same hand, and lay down on her side, laughing hard. She kept her eyes open, but blinked them from time to time as if she were alluding to closed eyes.« [13]

Zweite Stufe: soziales Als-ob-Spiel. Es taucht etwa zwischen dem 15. und 21. Monat auf. Innerhalb dieser Stufe wird zudem zwischen einer ersten Phase unterschieden, in der die anderen, für die das Kind schauspielert, lediglich passive Adressaten sind (sei es die Mutter oder die Puppe), und einer zweiten Phase, in der die anderen (Mutter oder Puppe usw.) zu aktiven Spielagenten werden (das Kind tut so, als würde die Puppe so tun, als würde sie schlafen).

Dritte Stufe: Objektsubstitution. Ungefähr zwischen dem 19. und dem 24. Monat nimmt das Verhalten zu, bei dem das Kind ein Objekt durch ein anderes ersetzt (etwa eine Schachtel als Tasse verwendet).

Vierte Stufe: Rollenspiel. Im Alter zwischen 3 und 6 Jahren entfaltet sich das interaktive Schauspielern, bei dem die Kinder Rollen übernehmen. Mit dieser Stufe haben die Kinder die Kompetenz des symbolischen Denkens erreicht und die semiotische Funktion ist entfaltet.

Nach diesem Entwicklungsmodell gehen die meisten Autoren davon aus, dass die Entfaltung der semiotischen Funktion mit einfachen semiotischen Akten, nämlich den selbstbezogenen Als-ob-Spielen anhebt und über die Stufe einfacher, sozial orientierter, vorführender Nachahmungen und über die Objektsubstitution in das komplexe soziale Rollenspiel mündet. Allerdings lassen sich die Daten und Beobachtungen, die dieses Modell stützen sollen, keineswegs eindeutig auslegen. Die Schwierigkeiten fangen beim selbstbezogenen Nachahmen an. In den meisten Fällen wird vernachlässigt, dass auch dieses Verhalten in eine soziale Situation eingebettet ist (das Kind mit der Mutter oder dem Experimentator). Aber selbst dann, wenn der Beobachter verborgen ist, dürfen wir vermuten, dass das Kind das Verhalten bereits zuvor zusammen mit seiner Mutter oder einem Babysitter eingeübt hat. [14] Aber auch der komplexere Fall des sozialen Als-ob-Spiels, wenn ein Kind seine Mutter nachahmt (z.B. die Lippen schürzt und einen Fisch mimt), wirft Interpretationsschwierigkeiten auf, denn wir haben gar keinen Hinweis darauf, dass das Kind der Mutter hier irgendetwas vormacht, nur weil es für uns so aussieht, als würde es seiner Mutter etwas vormachen. Wir können hier von wiederholender, aber eben nicht ohne Weiteres von vorführender Nachahmung sprechen. Ich vermute, es gibt mindestens zwei starke Gründe, warum wir zu dem Entwicklungsmodell von Piaget tendieren, obwohl es durch die empirischen Befunde nicht überzeugend abgestützt ist. Erstens ist es sehr plausibel, dass dem komplexen sozialen Rollenspiel einfachere Formen der vorführenden Nachahmung vorausgehen. Dies wäre die Annahme, dass die Entwicklung vom Einfachen zum Komplexen verläuft. Zweitens ist es für uns Erwachsene, die die vorführende Nachahmung beherrschen, sehr leicht, das Nachahmungsverhalten von Kindern als vorführende Nachahmung zu interpretieren. Dies wäre ein Projektionsirrtum.

Revision des Modells von Piaget

Ich schlage also ein Modell vor, das den umgekehrten Weg nimmt. Zunächst sollten wir annehmen, dass es keine vorführende Nachahmung gibt, bevor das Kind sie im Rollenspiel gemeistert hat. Das heißt, dass wir die Nachahmungen, die sich schon früh, jedenfalls lange vor den ersten Versuchen im Rollenspiel, zeigen, konsequent als wiederholende Nachahmungen rekonstruieren, als Nachahmungen, die wir auch bei anderen Tieren finden – also nicht den Projektionsirrtum begehen, auch nicht im Hinblick auf andere Tiere. Zweitens tritt die semiotische Funktion relativ plötzlich auf und setzt als komplexe Verhaltensweise ein. Sobald das Kind sich mit dem Rollenspiel auskennt, geht es auch zu sozialem Als-ob-Spiel und zu selbstbezogenem Als-ob-Spiel über (dies spätere Verhalten ist äußerlich nicht von dem früheren zu unterscheiden). Was gewöhnlich als einfachere Formen behandelt wird, erscheint uns lediglich als einfacher, weil es sich um von der komplexen Form abgeleitete Formen handelt. (Es könnte hier eine Parallele zur Sprachentwicklung bestehen. Denn auch hier geht das soziale Sprechen dem Selbstgespräch voraus und nicht etwa umgekehrt. Was bei Kindern unter einem Jahr als Artikulationsübungen auftritt, können wir noch nicht als Sprechen bezeichnen – mit Sicherheit aber als soziale Interaktion.)

Gegenüber dem von Piaget inspirierten Modell geht das Modell, das hier skizziert werden soll, davon aus, dass die vorführende Nachahmung nur als ein soziales Phänomen rekonstruiert werden kann. Wenn jemand etwas vorführt, dann muss es einen anderen geben, der die Vorführung akzeptiert. Wenn ich so tue, als sei X jetzt Y, dann muss es jemanden geben, der glaubt, dass X jetzt Y sei. Sicher, es kann dieselbe Person sein, die vormacht und glaubt, was sie sich selbst vormacht. Aber es ist demgegenüber der einfachere Fall (entgegen der verbreiteten Auffassung), wenn die Person, die etwas vormacht, und diejenige, die die Vorführung akzeptiert, verschiedene Personen sind. Das wichtigste Ereignis auf dem Weg zur Entfaltung der semiotischen Funktion ist eine Erfahrung, die ein Kind im Rollenspiel machen kann. Wenn ich jemandem vormache, dass V, dann kann ich die Erfahrung machen, dass der andere V akzeptiert, V bestätigt und – worauf es vor allem ankommt – V durch Akzeptanz in der Realität festmacht. Wenn ein Kind vorgibt, jemand anderer zu sein (der Lehrer, Vater oder Mutter), und die anderen, die Zuschauer (Eltern oder Geschwister) akzeptieren, dass es derjenige ist, den es vorgibt zu sein, dann wird der Akt der Vorführung in die Realität eingebunden. Sicher wissen wir, dass der Schauspieler, der Hamlet gibt, nicht Hamlet ist, aber das Schauspiel funktioniert nur dann, das schauspielernde Verhalten ist nur dann erfolgreich, wenn wir glauben, dass der Schauspieler Hamlet ist. Wir müssen ihm seine Rolle abnehmen. Der Schauspieler muss seinen Zuschauer davon überzeugen können, dass nicht der Schauspieler, sondern die Rolle agiert. Selbstverständlich lassen sich hier Verschachtelungen konstruieren: ein Schauspieler, der einen Schauspieler gibt, der so tut, als würde er Hamlet geben. Für all diese höherstufigen Figuren ist die Basisfigur dieselbe: dass ein anderer akzeptiert, was ich ihm vorspiele. Wenn ein Kind zu Hause einen Lehrer imitiert und die Mutter dem Kind glaubt, dass es nun dieser Lehrer ist, dann hat sich das Kind auf der Ebene seiner sozialen Realität in einen anderen, in den Lehrer verwandelt.

Ich will auf diesem Aspekt noch weiter insistieren, da er für die Entfaltung der semiotischen Funktion zentral sein dürfte. Der Schauspieler Hanns Zischler antwortet in einem Interview auf die Frage, ob er im Kino auch weine:

»Der Engländer würde sagen: ›I cannot refrain from‹ – das passiert schon, ja natürlich. Kino ist ja ein Weichspüler. Deswegen geht man da auch hin. Das Bizarre an den Filmtränen des Zuschauers ist, dass man weint, obwohl und weil man die Desillusionierung durchschaut. Also: Die Physiologie siegt über die Desillusionierung – das finde ich schon sehr interessant. Die Physiologie sagt, es ist mir egal, ob du hier betrogen wirst. Der Affekt des Betruges ist derselbe wie der des Glaubens.« [15]

Aber was geschieht in einer Hollywoodproduktion, die den Betrug oder die Illusionierung auf die Spitze treibt? Natürlich wissen wir, dass wir zum Beispiel Michael Douglas und Carey Mulligan vor uns haben und nicht Gordon Gekko und Winnie, aber was wir den beiden abnehmen, ist, dass sie Vater und Tochter sind, und wir reagieren auf den Konflikt zwischen Vater und Tochter. Es ist gerade nicht die Physiologie, die uns übermannt, sondern es ist unsere Bereitschaft, den Familienkonflikt zu akzeptieren, weil die Schauspieler uns überzeugen können. Weil wir diesen Konflikt sehen und nicht etwa ein Surrogat desselben, reagieren wir, wie wir auf einen solchen Konflikt reagieren. Wir sind uns bewusst, dass wir uns in die Illusion Oliver Stones begeben, wir sind uns auch bewusst, dass wir unsere Perspektive auf die Szene projizieren, aber eine solche Projektion entwirklicht die Szene nicht, sondern holt sie hinein in unsere (soziale) Realität. Die Satire ist ein ganz anderer Fall, in dem jemand nachgeahmt wird, weil man über ihn eine Aussage machen will. Dieser distanzierenden Nachahmung geht der Basisfall der semiotischen Funktion jedoch voraus.

Halten wir fest: Der Akt des Vormachens kann nur dann gelingen, wenn jemand das, was vorgemacht wird, in die Realität holt, indem er es glaubt. Es gibt in dem komplexen Vorgang des Vormachens, der eine bestimmte Zeitspanne beansprucht, einen Moment (eine vielleicht nur sehr kurze oder aber auch längere Zeitspanne), in dem das Vorgebliche für wahr gehalten wird.

Der ontogenetische Ursprung des Symbolgebrauchs bzw. die Entfaltung der semiotischen Funktion ist also ein Vorgang, der sich relativ spät abspielt, im Allgemeinen um das dritte Lebensjahr herum, wenn die Kinder anfangen, Rollen zu spielen. Dies heißt auch, dass sich das Verständnis für den Symbolgebrauch erst nach den Anfängen des Sprechens entwickelt. Es wäre demnach ein vorsemiotischer von einem semiotischen Sprachgebrauch zu unterscheiden. Man findet diese Unterscheidung beispielsweise bei Cassirer, wenn er die Sprache im eigentlichen Sinne erst dort beginnen lässt, wo Sprach- und Symbolgebrauch zusammengehen:

»Auch die Sprache beginnt daher erst dort, wo das unmittelbare Verhältnis zum sinnlichen Eindruck und zum sinnlichen Affekt aufhört. Der Laut ist noch nicht Sprachlaut, solange er sich rein als Wiederholung gibt; solange ihm mit dem Willen zur ›Bedeutung‹ auch das spezifische Bedeutungmoment fehlt. Das Ziel der Wiederholung liegt in der Identität, - das Ziel der sprachlichen Bezeichung liegt in der Differenz. [...] Je mehr der Laut dem, was er ausdrücken will, gleicht; je mehr er dieses Andere noch selbst ›ist‹, um so weniger vermag er es zu ›bedeuten‹. Nicht nur nach der Seite des geistigen Inhalts, sondern auch biologisch und genetisch ist hier die Grenze scharf gezogen. Schon bei den niederen Tieren begegnet uns eine Fülle ursprünglicher Gefühls- und Empfindungslaute, die sich sodann im Fortgang zu den höheren Arten mehr und mehr differenzieren, die zu bestimmt artikulierten und gegeneinander abgegrenzten ›Sprachäußerungen‹, zu Angst- oder Warnrufen, Lock- oder Paarungsrufen sich entfalten. Aber zwischen diesen Ruflauten und den Bezeichnungs- und Bedeutungslauten der menschlichen Sprache bleibt nach wie vor die Trennung, bleibt ein ›Hiatus‹ bestehen, der gerade durch die schärferen Beobachtungsmethoden der modernen Tierpsychologie aufs neue bestätigt worden ist.« [16]

Symbolgebrauch bei anderen Primaten

Cassirer bezieht sich hier auf Köhlers Zur Psychologie der Schimpansen von 1921. [17] Alle Untersuchungen zur semiotischen Funktion bei Affen, die seither durchgeführt worden sind, haben an diesem Grundbefund kaum etwas geändert. Der »Hiatus«, von dem Cassirer spricht, findet sich unter einem Laborblick, wenn man die Verbindungen zwischen Zeichen und Bedeutung im Falle des Warnrufs und im Falle des Wortsymbols vergleicht. Der Warnruf hat wie jedes andere Zeichen einen Verweischarakter (wobei anzumerken ist, dass auch ein Gegenstand, der nicht im engeren Sinne ein Zeichen ist, einen Verweischarakter hat). Alles, was für jemanden (ob Mensch, Tier oder einen andereren Organismus) eine Bewandtnis, einen Sinn hat, ist nicht mehr für sich selbst und bildet einen Verweisungszusammenhang. (Kants Begriff des Phänomens hat diesen Befund klar gefasst).

Wie unterscheidet sich nun aber der Warnruf von einem Symbol? Cassirer hat den Unterschied in den Verbindungen zwischen Zeichen und Bedeutung, die den Warnruf und das Symbol unterscheiden, darauf zurückgeführt, dass sich beim Warnruf Zeichen und Bedeutung gewissermaßen ähnlich sind, noch eine Einheit bilden, wie beim Gesichtsausdruck, während beim Symbol demgegenüber eine Differenz zwischen dem Zeichen und seiner Bedeutung besteht, d.h. die Verbindung lockerer ist. Man kann dies auch so formulieren: Während beim Warnruf Zeichen und Bedeutung fest verfugt sind, befinden sich beim Symbol Zeichen und Bedeutung in einem Konkurrenzverhältnis. Dies Konkurrenzverhältnis hat seinen Niederschlag in der Reflexion gefunden, wann immer die Abhängigkeit der Bedeutungen von den Zeichen thematisiert wurde (besonders ausgeprägt bei Leibniz und seinem jüngeren Zeitgenossen Vico). Es ist – um es paradox zu formulieren – der Grad der Unabhängigkeit zwischen Zeichen und Bedeutung, der den Grad der Abhängigkeit der Bedeutung vom Zeichen schmerzlich fühlbar werden lässt. Dieses spannungsreiche Verhältnis zwischen Unabhängigkeit und Abhängigkeit zeigt sich beispielsweise, wenn man für eine neue Bedeutung ein neues Zeichen wählen möchte. Wir haben zwar die Freiheit, jedenfalls theoretisch, irgendein beliebiges Zeichen zu erfinden, aber die Praxis schränkt die theoretischen Möglichkeiten deutlich ein.

Michael Tomasello hat den Unterschied zwischen einem Warnruf und einem Symbol mit dem Begriff der Flexibilität gefasst: »[…] the connection between a vocal call and its eliciting emotion or situation is mostly very tightly fixed; nonhuman primates do not vocalize flexibly by adjusting to the communicative situation«. [18] Die Parallele zwischen Tomasellos und Cassirers Auffassung ist auffällig. Allerdings sieht Tomasello einen bedeutenden Unterschied zwischen nicht-menschlicher Vokalisation und nicht-menschlicher Gestik:

»In all, I personally do not see how anyone can doubt that ape gestures – in all of their flexibility and sensitivity to the attention of the other – and not ape vocalizations – in all of their inflexibility and ignoring of others – are the original font from which the richness and complexities of human communication and language have flowed.« [19]

Tatächlich sind gebärdentrainierte Affen offenbar in der Lage, mit Menschen auf eine Weise zu kommunizieren.

Video: Sara Gruen’s Communication With an Ape (Quelle: Youtube)

Der ausgesprochen interessante Ansatz Tomasellos zur Entstehung der Kommunikation bei Menschen und anderen Primaten, der auf einem Kooperationsmodell aufbaut, geht davon aus, dass Menschen und einige Affen auf dem Niveau der gestischen Kommunikation gleichauf liegen. Zu prüfen wäre daher, ob es sich hierbei um eine in meinem Sinne vorsemiotische Kommunikation handelt, also um einen Gestengebrauch, bei dem die semiotische Funktion weder beim Affen noch beim Menschen voll entfaltet sein muss. Es gibt keinen Grund, anzunehmen, dass nicht auch andere Tiere kommunizieren, doch es ist keineswegs klar, dass diese Kommunikation bereits einen Symbolgebrauch einschließt. In einer jüngeren Publikation berichten Anne Russon und Kristin Andrews, dass Orang Utans auch in freier Wildbahn mit Gesten kommunizieren, insbesondere dann, wenn sie einen missverständlichen Kommunikationsvorgang reparieren wollen. Die Autorinnen haben insgesamt »18 salient pantomimes«identifiziert. [20] Es ist allerdings auch in diesen Fällen nicht leicht, das kommunikative Verhalten auszulesen – es lauert immer die Projektionsgefahr. Man betrachte das Video Orang-utans pantomime, das einem Interview mit Russon im New Scientist vom 25.08.10 beigegeben ist.

Video: Orang-utans Pantomime (Quelle: New Scientist)

In unserem Zusammenhang sind die Studien interessant, die sich ausdrücklich mit den symbolischen und repräsentationalen Kompetenzen von Affen beschäftigen. In einer Publikation von 2006 argumentieren die Autorinnen Heidi Lyn, Patricia Greenfield und Sue Savage-Rumbaugh dafür, dass man bei Schimpansen und Bonobos selbstbezogenes symbolisches Verhalten, symbolischen Umgang mit Gegenständen und vorführende Nachahmung (»pretence as a mode of representational play«) finden kann. Sie berichten über zwei Fälle eines Bonobos, »where her representational play is clearly pretend«. [21] Ich zitiere einen dieser Fälle:

»In this example, Panbanisha [the bonobo] ›eats‹ directly off a picture of blueberries. She places her mouth onto the photograph, closes her lips while touching them to the picture, raises her head and makes mouth movements as if chewing. After a few repetitions of this behavior, Panbanisha then picks ›blueberries‹ off of the picture with her fingers and ›eats‹ them off her fingers – extending her mental representation of the pretend blueberries into visible space (i.e., away from the picture and her mouth).« [22]

Video: Conversation With a Bonobo (Quelle: Youtube)

Die Auslegung des hier beschriebenen Verhaltens des Bonobos trifft auf dieselben Schwierigkeiten wie die Auslegung des Verhaltens der 15 Monate alten Tochter Piagets (s.o.). Außer unserer Möglichkeit, das Verhalten des Bonobos vom Standpunkt der Symbolexperten als ein symbolisches Verhalten – als vorführende Nachahmung – zu interpretieren, spricht kaum etwas für eine solche Auslegung. Die Kritik, die ich oben im Hinblick auf die Arbeiten zum Symbolgebrauch bei Kindern, die noch nicht mit dem Rollenspiel vertraut sind, angeführt habe, gilt auch für die Ergebnisse von Lyn, Greenfield und Savage-Rumbaugh. Hierbei ist erwähnenswert, dass die »Philosophie der Untersuchung« ihrer Studie ebenfalls von Piagets Pionierarbeit inspiriert ist. Das heißt, dass der ganze Untersuchungsaufbau bereits darauf angelegt ist, im Hinblick auf Affen dieselben ungedeckten Schlüsse zu ziehen wie im Hinblick auf Kleinkinder.

Neues Modell zur Entfaltung der semiotischen Funktion

Für das Modell zur Entfaltung der semiotischen Funktion, das ich vorschlagen will, mache ich von einem Begriff Gebrauch, der seine prominenteste Rolle sicher in Zusammenhängen der Psychoanalyse spielt – der Begriff der Übertragung. Ich verwende ihn hier völlig losgelöst von seiner Rolle in der Psychoanalyse, aber auch in einem anderen Sinne als ihn Sybille Krämer als zentralen Begriff für ein Verständnis symbolischer Phänomene rekonstruiert hat. [23] Mir kommt es, so könnte man vielleicht sagen, auf den kleinsten Teil des Bedeutungsfeldes von Übertragung an. Außerdem möchte ich die Unterscheidung zwischen Kommunikation (gestisch, lautsprachlich etc.) und Symbolgebrauch noch einmal hervorheben. Ich gehe davon aus, dass man kommunikatives Verhalten verschiedenster Komplexitätsstufen in allen Populationen finden kann, obwohl vielleicht nur beim Menschen kommunikatives Verhalten und Symbolgebrauch zu beobachten ist, also man auch nur beim Menschen diejenige Kommunikation finden kann, die die Entfaltung der semiotischen Funktion voraussetzt.

Wir müssen davon ausgehen, dass die Ontogenese des Menschen von Anfang an in permanente soziale Interaktion eingebettet ist. Diese Interaktion ist dadurch charakterisiert, dass sich die zwei oder mehr Beteiligten als zwei Interaktionspartner aufeinander abzustimmen versuchen – so, als ginge es darum, einen gemeinsamen Rhythmus zu finden, was man besonders gut beobachten kann, wenn Mutter und Kind (nicht älter als zwei Jahre) gemeinsam singen und dazu dieselben Gebärden machen. Die wiederholende Nachahmung ist ein ausgezeichnetes Mittel des Kindes, sich mit dem Anderen abzustimmen. Die Voraussetzungen für die wiederholende Nachahmung sind zunächst (ganz im Sinne Piagets) einfache sensomotorische Kompetenzen, die sich auch neurophysiologisch postnatal als erstes aufbauen. Mit zunehmender Entwicklung der Gedächtnis-, Sprach-, Greif- und Wahrnehmungsfähigkeiten während der ersten 12 Monate, die ihrerseits durch die Interaktionen beeinflusst sind, werden die Interaktionen rasch erheblich komplexer und insbesondere auch die wiederholenden Nachahmungen reichhaltiger. Es kommt zu dem Typ wiederholender Nachahmung, den ich als Übertragung bezeichnen will. In diesem Fall von wiederholender Nachahmung überträgt das Kind (etwa ab 12 Monaten) Erfahrungen, die es bereits gemacht hat, auf eine neue (z.B. eine Spiel-) Situation. Es betrachtet ein Rundholz als Turm oder es gruppiert einen kleinen Spielalligator zwischen einen mittelgroßen und einen großen und nennt die Beziehungen zwischen ihnen Vater, Mutter und Baby. Das Kind benutzt die Erfahrungen, die es gemacht hat, zur Bewältigung einer neuen Situation, es eignet sich durch Übertragung seine Umwelt an. Die Erfahrung, die das Kind dabei macht, die neue Erfahrung, ist die der Ermächtigung. Indem das Kind seine Erfahrungen seiner Umwelt auf eine neue Umwelt überträgt und sich diese dadurch aneignet, erfährt es deren Verfügbarkeit. Für diese Ermächtigungserfahrung scheint die Spielsituation paradigmatisch, da deren Objekte buchstäblich verfügbar sind. Das Übertragungsverhalten ist nicht dem Menschen vorbehalten. Gerade die Interaktionen von Bonobos oder anderen Affen geben ein hervorragendes Beispiel für ein komplexes Übertragungsverhalten. Die Grundfigur für das Übertragungsverhalten bleibt jedoch die wiederholende Nachahmung. Man könnte von einer Flexibilisierung der wiederholenden Nachahmung sprechen, die sich als Übertragung äußert. Die wichtigsten Voraussetzungen für eine derart gesteigerte wiederholende Nachahmung sind Gedächtnis und sprachliche (aber vorsemiotische) Kommunikation.

Wenn man die zweijährige Ayla beim Spielen beobachtet – ich beziehe mich auf die folgende Videoaufnahme von knapp 8 Minuten Länge –, so findet man unzählige Übertragungen.

Video: Animal Train (Quelle: Vimeo)

In der Sequenz 3:12-3:35 (Alligator Family), in der Ayla eine kleine Eidechse, die sie für einen Alligator hält, zwischen einen großen Alligator und eine andere, mittelgroße Eidechse platziert, und dann die Dreiergruppe Vater/Mutter/Baby nennt, überträgt sie offensichtlich ein Muster, das sie von anderen Vater/Mutter/Baby-Konstellationen kennt (groß/mittel/klein oder eine Dreiergruppe ähnlicher Objekte). In der Sequenz 2:48-3:05 (Riding a Train) antwortet sie auf Georges Frage, wohin der Zug mit den Tieren fahre, dass er ins Büro fahre, weil sie offenbar mit dem Zusammenhang vertraut ist, dass jemand »ins Büro fährt« (vertrauter als mit der Möglichkeit, dass der Tierzug zum Zoo fährt). Sie probiert diese Übertragung und hat Erfolg, wenn ihr nicht widersprochen wird.

Eine Voraussetzung für solche Übertragungen ist eine kategorisierende Identifizierungskompetenz. Diese findet sich in ganz verschiedenen Komplexitätsgraden bei allen Organismen. Beim Kleinkind erreichen diese Identifizierungskompetenzen durch den nachgeburtlichen Aufbau der neuronalen Strukturen einen höheren Komplexitätsgrad als bei anderen Organismen. Mit ihm geht auch jene Flexibilisierung einher. Allein durch die Vielfalt der Realitätszusammenhänge, die das Kind erfährt, sind flexiblere Übertragungen möglich. Ein Hund, der beim Apportationsspiel bestimmte Gegenstände bevorzugt, z.B. Kokosnüsse, akzeptiert dennoch viele andere Gegenstände, die er apportieren kann. Außer der Struktur gibt es hier jedoch keinen Grund, zu folgern, dass diese Gegenstände die Jagdbeute symbolisieren. Wir brauchen dem Hund kein Symbolvermögen zuzuschreiben, um hier eine Übertragung zu beobachten.

Im Verlaufe der weiteren Entwicklung (zwischen 12 und 36 Monaten) nimmt das Übertragungsverhalten beim Kind immer vielfältigere Formen an, bis es sich selbst miteinbezieht – bis es also im sozialen Kontext, in der Interaktionssituation, dazu kommt, dass es so scheint, als nehme das Kind eine Rolle ein. In dem Augenblick, in dem die anderen diese Rolle bestätigen, hat es sie tatsächlich übernommen. Dabei macht das Kind die neue Erfahrung, dass es ein anderer sein kann: die Verwandlungserfahrung. In dieser Erfahrung des Identitäswechsels, dass ich ein anderer sein kann, ist die semiotische Funktion verankert. Die Unabhängigkeit zwischen Zeichen und Bedeutung, die für den Symbolgebrauch konstitutiv ist, geht nicht auf einen Verabredungsvorgang zurück, sondern auf einen anderen sozialen Vorgang, nämlich die Bestätigung einer Rolle – oder sollte man sagen: Die Konstellation, in der ein Zeichen ursprünglich verabredet wird, ist die Übernahme einer Rolle durch die Bestätigung dieser Rolle. Pointiert formuliert: Erst mit der Übertragung einer Rolle kommt es zur Möglichkeit einer vorführenden Nachahmung. Das dramatische Rollenspiel, das um drei Jahre herum auftaucht, wenn nach heutigem Kenntnisstand auch der Höhepunkt der neuronalen Entwicklung für sogenannte höhere kognitive Funktionen erreicht ist, ist für die Kinder eine besondere Entdeckung. Es wird in den nächsten Monaten bzw. den nächsten zwei bis drei Jahren intensiv praktiziert und erst dann wieder weitgehend aufgegeben. Oder sollte man sagen, es wird die vorführende Nachahmung mit zunehmendem Alter mehr und mehr auf den sozialen Alltag beschränkt? Nachdem das Kind den Identitätswechsel durch die Rollenübernahme erfahren hat, kann es auch einer beliebigen Sache irgendeine andere beliebige Identität zuweisen: Es kann Symbole bilden. Die Übertragungen erhalten ihren neuen Status als Symbolgebrauch und die wiederholenden Nachahmungen werden zu vorführenden.

Verwandlungserfahrungen und Symbolgebrauch

Es gibt eine ganze Reihe von Phänomenen, die eine enge Verbindung zwischen Symbolgebrauch und Verwandlungserfahrung erkennen lassen. Eines dieser Phänomene ist der Zooanthropismus (auch Therianthropie bzw. Lykanthropie), bei dem sich ein Mensch in ein Tier verwandelt. Verhältnismäßig selten taucht es als ein pathologisches Phänomen auf. [24] Vertraut ist es hingegen aus der Mythologie und im Zusammenhang schamanistischer Zeremonien, bei denen sich der Schamane in ein Tier oder den Geist eines Tieres verwandelt. Hier einige der ältesten Dokumente, die einen Zooanthropismus belegen:

Abb. 2: Die Löwenmensch-Statuette aus dem Hohlenstein-Stadel (Baden-Württemberg, Alter ca. 30.000-35.000 Jahre)

Abb. 3: Bild des sogenannten Zauberers aus der Höhle Les Trois-Frères in Südwest-Frankreich aus der jüngeren Altsteinzeit (Alter ca. 12.000-15.000 Jahre)

Abb. 4: Der Vogel-Bär-Mensch aus der Höhle Altamira (Santander), Alter ca. 10.000-14.000 Jahre, nach einer Zeichnung von Abbé Henry Breuil [25]

Schon weil die Erklärungen für die Bedeutung dieser Kunstwerke noch immer nicht über tastende Versuche hinausgekommen sind, ist die Versuchung groß, hier Schamanen zu erkennen, die sich im Zusammenhang einer Zeremonie in ein Tier verwandeln. Wenn man den Berichten über schamanistische Praktiken Glauben schenken darf, dann sind die Verwandlungen, die sich mit den »Meistern« vollziehen, nicht etwa symbolische, sondern tatsächliche Metamorphosen. Der Schamane, der ein Tierfell übergeworfen hat, stellt nicht ein Tier dar, sondern wird zu dem Tier. Ein Schamane nimmt nicht symbolisch Kontakt zu den Geistern auf, sondern buchstäblich; er wird zu einem Vogel, um zu den Geistern hinüberzufliegen.

Es ist schwierig, die Grenze zwischen einer Verwandlung und einer Vorführung zu ziehen, zwischen einem Schamanen, der sich in ein Tier verwandelt, und einem Schamanen, der vorgibt, ein Tier zu sein. Nach dem hier vorgeschlagenen Modell geht diese Schwierigkeit darauf zurück, dass die vorführende Nachahmung und der Symbolgebrauch in der Verwandlungserfahrung fundiert sind. Die Verwandlung ist demnach jedem Symbolgebrauch eingeschrieben. Wenn Platon das Liniengleichnis vorträgt, dann ist jede ursprüngliche Verwandlungserfahrung weit zurückgelassen. Wenn hingegen ein Schamane einen Kopfschmuck anlegt, der ihn während seiner Metamorphose begleitet, dann ist die ursprüngliche Verwandlungserfahrung gegenwärtig. Der Kopfschmuck symbolisiert die Verwandlung des Schamanen, er macht ihn zum Zeichen des Totemtieres, aber er wird von der Verwandlung selbst eingeholt, sobald die Vorführung gelingt, sobald die anderen nicht mehr den Schamanen, sondern das Tier bzw. in diesem den Ahnengeist sehen. Im koreanischen Schamanismus wird ein Schamane dann besonders verehrt, wenn er das kut, das schamanistische Ritual, gut »spielt«. [26] Die Vorführung kann also jederzeit in eine Verwandlung umkippen, weil die Vorführungskompetenz auf der Möglichkeit der Verwandlung beruht. Diese Möglichkeit ist jeder Vorführung bzw. jedem Symbolgebrauch inhärent und die Verwandlung bleibt für denjenigen, der die semiotische Funktion beherrscht, latent. Was uns bei einem schamanistischen Ritual als der Augenblick erscheint, in dem die symbolische Ebene verlassen wird, sobald der Schamane sich in ein Tier verwandelt, ist ein Augenblick, in dem sich die Grunderfahrung wiederholt, in der unser Symbolvermögen verankert ist.

Dass auch die katholische Kirche über große Meisterschaft im Symbolgebrauch verfügt, zeigt sich nicht zuletzt daran, dass sie bis heute als einzige Glaubensgemeinschaft am Verwandlungsritual, an der Transsubstantiation von Brot und Wein in Leib und Blut, festhält. Sie greift auf eine Lehre zurück, die 1215 zum Dogma erklärt und auf dem Konzil von Trient 1642 bestätigt wurde. Lange vorher gab es Kritik an der Vorstellung einer tatsächlichen Verwandlung, die sich doch offensichtlich nicht tatsächlich vollzöge. Es war naheliegend, wie es etwa Berengar von Tours bereits im 11. Jahrhundert versuchte, die Eucharistie nicht als Verwandlung, sondern bloß als einen »symbolischen Akt« zu betrachten. Dieser Anschauungsstreit gehört zu den Anfängen der Auseinandersetzung um den Status der Universalien, die die gesamte Scholastik beherrscht hat (und auch heute noch nicht abgeschlossen ist – siehe etwa Wolfgang Künnes anregendes Plädoyer für die Existenz abstrakter Entitäten). [27] Die Nominalisten sahen sich gegenüber den Realisten immer als die besseren Semiotiker. Vor dem Hintergrund des hier skizzierten Modells können sich beide Parteien auf die semiotische Funktion berufen, durch die der Universalienstreit seine Wurzel erhält. Denn es ist nun eine genetische Deutung möglich, wonach die eine Position die frühere, die andere die spätere ist – ontogenetisch und in sehr loser Analogie vielleicht auch kulturgeschichtlich. In Cassirers Philosophie der symbolischen Formen kommt der Begriff der Transsubstantiation an einer Stelle vor, an der dieses genetische Verhältnis angesprochen wird:

»In allem mythischen Tun gibt es einen Moment, in dem sich eine wahrhafte Transsubstantiation – eine Verwandlung des Subjekts dieses Tuns in den Gott oder Dämon, den es darstellt – vollzieht. Von den primitivsten Äußerungen der magischen Weltansicht bis hinauf zu den höchsten Kundgebungen religiösen Geistes lässt sich dieser Grundzug verfolgen. Es ist mit Recht betont worden, dass im Verhältnis von Mythos und Ritus der Ritus das Frühere, der Mythos das Spätere ist.« [28]

Die katholische Kirche macht von dieser Einsicht Gebrauch, indem sie wegen der stärkeren Wirksamkeit auf das Frühere, den Ritus und die Verwandlung zurückgreift.

Video: Padre Pio Celebrates the Eucharist (Quelle: Youtube)

Die Feier der Eucharistie ist ein komplexer Ablauf, der dramaturgisch durchgestaltet ist und dessen Höhepunkt die Verwandlung bildet. Bemerkenswert ist außerdem, dass der Geweihte, der die Konsekration vollzieht, die Worte spricht: Das ist mein Leib und mein Blut. Neben der Verwandlung des Brotes in den Leib Christi schlüpft der Geweihte zugleich in die Rolle des Gottes. Es wird damit nicht bloß auf das ursprüngliche Geschehen der Verwandlung zurückgegangen, sondern auch auf die ursprüngliche Verwandlung, die Jesus selbst vollzogen haben soll. Im Verwandlungsgeschehen erzielt das Symbolische eine ganz bestimmte Wirksamkeit. Daher definiert Arnold Angenendt in einer Diskussionsrunde über den lateinischen Ritus – in der es performativ auch um die Konfrontation der vorführenden Schauspielerei und des verbalen Symbolgebrauchs zu gehen scheint – das Liturgische kurz und knapp: »Liturgisch ist wirksames und wirkendes Bild«.

Video: Die Messe als Pharmakon des Heiligen (Quelle: Youtube)

Fazit

Zur Bilanzierung des hier dargestellten Modells lohnt es, die Verbindungen zu Cassirers Philosophie der symbolischen Formen genauer zu betrachten. Ich habe Cassirer bisher als stützende Autorität zitiert, solche Züge aus seinem Ansatz herausgegriffen, die entscheidende Aspekte meines Modells – etwa die Distanz zwischen Zeichen und Bedeutung oder die Transsubstantiation – berührt haben. Es gibt aber auch einen sehr grundlegenden Unterschied, der bereits zur Kritik am Modell Piagets geführt hat. Denn Cassirer entkoppelt die semiotische Funktion nicht bloß von der Sprachfunktion (worin ihm mein Modell folgt), sondern er entdeckt die Entfaltung der semiotischen Funktion bereits in allereinfachsten, auch anderen Tieren zugänglichen Ausdruckswahrnehmungen, die mit dem hier vorgeschlagenen Modell nicht als semiotische Phänomene interpretiert werden. »The basic function of symbolism,« schreibt John Michael Krois in seinem Aufsatz zum Primat des Symbolischen bei Cassirer, »therefore was neither ›reference‹ nor ›reproduction‹, but the ability to perceive expressive qualities – resulting in our continuum of feeling«, und er fährt fort: »What philosophers – and not just philosophers – usually call ›sensations‹ or ›intuition‹ is really a symbolic phenomenon.« [29] Gegen diese Schlussfolgerung ist zunächst gar nichts einzuwenden. Die Frage ist aber, wann bzw. unter welchen Umständen können wir einem Organismus oder Tieren oder Menschen eine Ausdruckswahrnehmung zuschreiben, bei der das symbolische Grundverhältnis, das Cassirer im Leib/Seele-Verhältnis gefunden hat, gegenwärtig oder realisiert ist? Das hier dargestellte Modell legt nahe, dass nach der Entfaltung der semiotischen Funktion, die jedoch ontogenetisch relativ spät erfolgt (ab dem dritten Lebensjahr), auch die scheinbar elementarsten Interaktionen mit anderen oder der Umwelt semiotisch aufgeladen sind, dass dies aber nicht der Fall ist, sofern die semiotische Funktion noch nicht entfaltet ist. D.h., wir sollten Tieren, die nicht die Erfahrung des Rollenspiels machen, nicht unterstellen, dass sie ihre Umgebung semiotisieren.

- Petra Gehring: Wie präzise sind Metaphern?

- Gabriele Gramelsberger: Ex Machina Symbolica

- Elke Koch: Fünf Variationen über ein Thema

- Hilge Landweer: Phänomenologie als Sozialtheorie

- Wilhelm Schmidt-Biggemann: Wahrheit und Performation

Downloads

Drehmomente_Grube.pdf

Endnoten

[1] Platon: Politeia, in: Sämtliche Dialoge, Bd. V, hrsg. v. Otto Apelt, Hamburg 2004, S. 509.

[2] Vgl. David Lewis: Convention, Cambridge/MA 1969.

[3] Aristoteles: »De Interpretatione«, in: Philosophische Schriften, Bd. I, Hamburg 1995, 16a.

[4] Jean Piaget, Bärbel Inhelder: Die Psychologie des Kindes, München 2009.

[5] Ebd., S. 62f.

[6] Jean Piaget: Play, Dreams and Imitation in Childhood, London 2003, S. 70.

[7] Ebd., S. 65.

[8] Remo H. Largo, Judy A. Howard: »Developmental Progression in Play Behavior of Children Between Nine and Thirty Months. I: Spontaneous Play and Imitation«, in: Developmental Medicine and Child Neurology 21 (1979), S. 299-310, hier S. 303.

[9] Zitat und nachfolgende Abbildung aus Andrew N. Meltzoff, Keith M. Moore: »Imitation of Facial and Manual Gestures by Human Neonates«, in: Science 198 (1977), S. 75-78, hier S. 75, fortan zit. als Meltzoff / Moore.

[10] Zu einer sehr kritischen Einschätzung hierzu siehe Susan Jones: »The Development of Imitation in Infancy«, in: Philosophical Transactions of the Royal Society B 364 (2009), S. 2325-2335.

[11] Meltzoff / Moore 1977, S. 78.

[12] Siehe z.B. den maßgeblichen Übersichtsartikel von Greta Fein: »Pretend Play in Childhood: An Integrative Review«, in: Child Development 52 (1981), S. 1095-1118. Vgl. außerdem Angeline Lillard: »Pretend Play and Cognitive Development«, in: Usha Goswami (Hrsg.): The Blackwell Handbook of Childhood Cognitive Development, Oxford 2002, S. 188-205, sowie Robert D. Kavanaugh: »Pretend Play«, in: Bernard Spodek, Olivia N. Saracho (Hrsg.): Handbook of Research on the Education of Young Children, Mahwah 2006, S. 269-278, fortan zit. als Kavanaugh 2005.

[13] Zitiert nach Kavanaugh 2005.

[14] Zur interaktiven Ausgangskonstellation bei Kleinkindern siehe Couym Trevorthen: »Communication and Cooperation in Early Infancy: A Description of Primary Intersubjectivity«, in: Margret Bullowa (Hrsg.): Before Speech. The Beginning of Interpersonal Communication, Cambridge 1979, S. 321ff.

[15] Die tageszeitung, 21.1.2006.

[16] Ernst Cassirer: Philosophie der symbolischen Formen. II: Das mythische Denken, Darmstadt 1953, S. 138, fortan zit. als Cassirer 1953.

[17] Wolfgang Köhler: Zur Psychologie der Schimpansen, Berlin 1921.

[18] Michael Tomasello: Origins of Human Comunication, London 2008, S. 16f.

[19] Ebd., S. 55.

[20] Anne Russon, Kristin Andrews: »Orangutan Pantomime: Elaborating the Message«, in: Biology Letters Online 2010, doi: 10.1098/rsbl.2010.0564

[21] Heidi Lyn, Patricia Greenfield, Sue Savage-Rumbaugh: »The Development of Representational Play in Chimpanzees and Bonobos: Evolutionary Implications, Pretense, and the Role of Interspecies Communication«, in: Cognitive Development 21 (2006), S. 199-213, hier S. 208.

[22] Ebd.

[23] Sybille Krämer: Medium, Bote, Übertragung. Kleine Metaphysik der Medialität, Frankfurt a.M. 2008.

[24] P. Garlipp, T. Gödecke-Koch, H. Haltenhof, D.E.Dietrich: »Lykanthropie / Zooanthropismus – Erörterung eines psychopathologischen Phänomens«, in: Fortschritte der Neurologie – Psychiatrie 69 (2001), S. 215-220.

[25] Max Raphael: Prähistorische Höhlenmalerei, Köln 1993, Fig. 28.

[26] Jeong Suk Kim: Pathos und Ekstase. Performativität und Körperinszenierung im schamanistischen Ritual kut und seine Transformation im koreanischen Gegenwartstheater, Dissertation Freie Universität Berlin, http://www.diss.fu-berlin.de/diss/servlets/MCRFileNodeServlet/FUDISS_derivate_000000004833/dissertation_kim.pdf, S. 32.

[27] Wolfgang Künne: Abstrakte Gegenstände. Semantik und Ontologie, Frankfurt a.M. 2007.

[28] Cassirer 1953, S. 51.

[29] John Michael Krois: »The Priority of ›Symbolism‹ Over Language in Cassirer's Philosophy«, in: Synthese 179 (2009), S. 1-12, hier S. 10.