David Magnus, Basel

Linie, Zwischenraum, Unschärfe

Von der »operativen Bildlichkeit« zum »ästhetischen Kalkül« in Earle Browns December 1952 [1]

Einführung

Im Kontext der US-amerikanischen und zentraleuropäischen Avantgarde der Nachkriegszeit versuchen einzelne Komponisten (darunter u.a. Morton Feldman, Earle Brown, John Cage, Anestis Logothetis, Sylvano Bussotti), der hemmenden Auswirkung konventioneller Notation auf den Kompositionsprozess mit eigenen graphischen Entwürfen zu trotzen. [2] Im New York der 1950-er Jahre fanden diese notationsästhetischen Ansätze im Rahmen eines intensiven Austausches mit bildenden Künstlern statt, welche die Arbeitsweisen der Komponisten maßgeblich beeinflussten. [3] Morton Feldman zeichnete mit Projection 1 (1950) [4] die erste graphische Partitur. Kurz darauf folgte Earle Browns Zyklus Folio, der als eines der wichtigsten Zeugnisse dieser Wendung hin zum gezeichneten Klang gilt. Sein Stück December 1952 (1952), das als Höhepunkt dieser Entwicklung betrachtet werden kann, soll im Folgenden näher untersucht werden.

Zu diesem Zweck wird im Anschluss eine kurze historisch-ästhetische Kontextualisierung einen Einblick in die geistige und künstlerische Umgebung Browns gewähren. Die Erläuterung der hier als Vorstufen verstandenen Stücke Oktober 1952 (1952) und November 1952 (1952) soll die Veränderungen von Browns Notationsästhetik veranschaulichen, die zur Kompositions- bzw. Zeichnungsmethode von December 1952 führten. Zum Abschluss sollen Aspekte des von Sybille Krämer geprägten Begriffes der »operativen Bildlichkeit« für die Erforschung dieser graphischen Partitur fruchtbar gemacht und um den Bezug auf die visuelle Qualität dieser performativen Anweisung erweitert werden.

Historisch-ästhetische Kontextualisierung

Die Partitur zu Earle Browns Stück December 1952 ist in einem als Folio and Four Systems [5] bekannten Kompendium von acht einseitigen Partituren und zwei Skizzen enthalten. Diese Arbeiten sind zwischen 1952 und 1954 entstanden und bilden den Hauptkorpus von Browns graphisch notierten Werken. [6] Sein Interesse an der graphischen Visualisierung von Klang wird in den Jahren 1948-49 durch die Begegnung mit den mobiles von Alexander Calder und den drip paintings von Jackson Pollock geweckt. [7] Bei den abstrakten Expressionisten und bei Pollock insbesondere beeindruckt ihn »the deep commitment to the act of painting and to the ›objective‹ validity of the materials themselves«. [8] Während die Komponisten seit Jahrhunderten mehr oder weniger auf dasselbe kodierte Zeichenrepertoire zurückgriffen, das ein bestimmtes Klangspektrum zu bedienen und zu produzieren vermochte, war es den bildenden Künstlern möglich, eine deutlich größere Vielfalt an Materialien zu wählen, diese in mannigfacher Weise zu kombinieren und die Ergebnisse unmittelbar nach dem ›Kompositionsakt‹ zu erfahren.

In Bezug auf die Spontaneität ihrer Techniken beneidete Brown die Maler, »who can deal directly with the existent reality of their own work without this indirect and imprecise ›translation‹ stage«. [9] Die graphische Konstruktion der Partitur als ein solches visuell fixiertes Zwischenstadium, d.h. als Übersetzung von Klangkonzeptionen, die sich im Prozess hin zu einer anderen (materiellen) Realisierung befinden (Klang), nimmt in seinen Notationsexperimenten eine zentrale Rolle ein. Diese Experimente bilden Browns Hauptargument gegen die so genannte konventionelle bzw. standardisierte Notenschrift, die als »over-simplification and misrepresentation of the sound and expressive character of musical performance« [10] eine hemmende Auswirkung auf den kreativen Schreibprozess hat. Mit der Tendenz der abendländischen Notation seit dem ausgehenden Mittelalter, ein immer diskreteres und iterierbareres Zeichenrepertoire zu bevorzugen, [11] ging eine starke Abstraktion des Schriftbildes einher, bei der die Gestik und die Expressivität der Klangvisualisierung vernachlässigt wurden. Diese visuellen Aspekte versuchte Brown zunächst aus der bildenden Kunst zu extrapolieren, um eine Notationsästhetik zu entwickeln, die zugleich als Kompositionstechnik betrachtet werden sollte. Es sind also die ästhetischen Qualitäten des graphischen Entwurfs, welche verschiedene Klangkonstellationen hervortreten lassen und somit die Bedingungen ihrer Lesbarkeit aufzeigen. Die Auslotung des ikonischen Potentials musikalischer Notation, deren Epizentrum December 1952 ist, findet bei Brown progressiv statt und lässt sich an drei chronologisch dicht aufeinander folgenden Stationen nachvollziehen, die im Folgenden erläutert werden sollen.

Die Vorstufen: Oktober 1952 und November 1952

Die ersten Versuche einer spontaneren Herangehensweise an den Kompositionsakt bilden die von Brown während seiner Lehrtätigkeit in Denver (Colorado) [12] konventionell notierten Stücke Three Pieces for Piano (1951), Music for Violin, Cello and Piano (1952) und die Perspectives for Piano (1952). [13] Brown versuchte, diese Werke ohne durchdachte Klangvorstellungen schnell auf das Notenpapier zu bringen, [14] als eine Art ›écriture automatique‹. Dabei wurde das Komponieren selbst zu einer Performance, da er eine »highly spontaneous performing attitude« [15] pflegte und der Fokus auf die in den Kompositionsakt einfließende Energie gesetzt war, wie bei seinem damaligen Vorbild Jackson Pollock.

Nachdem Brown während seines Aufenthalts in Denver in seinem Skizzenbuch verschiedene Notationsexperimente unternahm, begann er seine Arbeit an dem Zyklus Folio, in dessen Rahmen er eine Notationstechnik entwickelte, welche die Zeitdarstellung zahlreicher seiner späteren Stücke prägte. In den Vorbemerkungen zu den acht einseitigen Partituren legt Brown seine Konzeption der Zeit in Bezug auf musikalische Ereignisse dar: [16]

»Time is the actual dimension in which music exists when performed and is by nature an infinitely divisible continuum. No metric system or notation based on metrics is able to indicate all of the possible points in the continuum, yet sound may begin or end anywhere along this dimension.« [17]

Diese Eigenschaft teilt die Zeit, so Brown, mit den anderen musikalischen Parametern wie etwa der Frequenz, der Intensität oder der Klangfarbe. Auch wenn in der westlichen Musiktradition bestimmte Skalen-Systeme auf Grund ihrer Effizienz lange etabliert waren, bleibt für Brown die Erfahrung eines unendlich teilbaren und nicht messbaren Kontinuums die dem Auge und dem Ohr kompatible Form der Wahrnehmung. Diese Überzeugung liegt der Entwicklung neuer Visualisierungsstrategien im Folio-Zyklus und in späteren Stücken zugrunde. Die Unmessbarkeit der von ihm konzipierten Klangereignisse wird seinen Niederschlag in der visuellen Dimension finden, mit dem Ziel, die Interpreten in den Kompositionsprozess zu integrieren, indem Brown ihnen die Einteilungen der Kontinua anvertraut.

Nachdem Brown bei October 1952 (1952) [18] für Solo-Piano auf die Einteilung in metrische Einheiten, auf Pausenzeichen und auf die Angabe einer Gesamtdauer verzichtet hatte, [19] versuchte er in den unmittelbar darauf folgenden Arbeiten, den Tonraum von der Rigidität des Fünf-Linien-Systems zu befreien. In der Skizze zu seinem Stück November 1952 (1952) [20] für Klavier und/oder andere Instrumente und Klangmedien zeichnet Brown am Rande eines Notenblattes ein Koordinatensystem und weitere horizontale Linien zwischen den Fünf-Linien-Systemen, so dass eine Art Mehrlinien-System entsteht, [21] bei dem letztendlich die ursprüngliche Idee des visuell fixierten musikalischen ›Systems‹ als strukturelle Ordnung der Zeit und der Tonfrequenz zunächst aufgehoben wird. Auf der rechten Achse der Skizze werden zwar die Abstände der Fünf-Linien-Systeme zur Orientierung angezeigt, diese sind jedoch nicht verbindlich für die Ausführung der Partitur. In den kürzeren und fragmentarischen Versuchen der oberen Skizze auf der letzten Seite der Partiturenedition lässt sich die Einbettung der weiteren horizontalen Linien zwischen den auf dem Blatt bereits vorhandenen Fünf-Linien-Systemen nachvollziehen. Die Notwendigkeit dieser Ergänzung wird von Brown in derselben Skizze erläutert. Unten auf der rechten Seite dieser Skizze notiert er eine potentielle Tonfolge und bemerkt:

»It is possible to solidify these elements into a single, beginning-to-end-illusion, by incorporating one more item in the process of composition (note and octave). Composition could still be by spatial technique but result on 5 line paper would tend to suggest LINE which [unlesbares Wort] the point. (Spatial technique would only be one dimensional).« (Hervorh. im Original)

Der Entwurf eines Mehrlinien-Systems ermöglicht es Brown, die bei October 1952 noch vorkommende – ›klassische‹ – Leserichtung zu zersprengen und die Inskriptionsfläche für Kombinationen zu öffnen, die sich einer visuellen und klanglichen Logik entziehen. Durch das Mehrlinien-System wird das visuelle Feld zwar umrissen, aber keineswegs abschließend strukturiert. Auch wenn durch die räumliche Relation einiger Noten(gruppen) zueinander manche Assoziationen für die spontane Klangerzeugung ›naheliegend‹ erscheinen mögen, sind sie nicht als solche ›komponiert‹. Was von Brown vielmehr ›komponiert‹ – also zusammengestellt und geordnet – wird, ist der Raum, in dem mit den einzelnen musikalischen Elementen ›operiert‹ werden kann.

Die Skizzen und die Partitur zu November 1952 sind der erste Versuch Browns, seine Zeitauffassung visuell zu realisieren. Indem auf der Inskriptionsfläche die potentiellen Fraktionierungen des Raumes zur Gestaltung freigegeben werden, so dass die beliebige Gruppierung von Noten und ihre klangliche Entfaltung in der Zeit spontan geschieht, wird dem – von Natur aus – »unmessenden« (unmeasuring) menschlichen Wahrnehmungsvermögen der Ausführenden die spontane Teilung des zeitlichen Kontinuums anvertraut. Eine Aufführung wird von Brown daher »as ›process‹ rather than as static and conclusive« konzipiert. Aus diesem Grund greift er auf zwei Formen von Beweglichkeit (»mobility«) [22] zurück, die den vom ihm bevorzugten Umgang mit seinen graphischen Partituren erläutern:

1) Physical mobility: Die Beweglichkeit wird dadurch gewährleistet, dass ein Musikstück auf mehreren Partiturenseiten visuell fixiert wird, die wiederum in bis zu fünf Klanggruppen aufgeteilt werden können. Die Seiten und die Gruppen können in beliebiger Reihenfolge gespielt werden. [23] Dabei wird die Figur des Dirigenten ins Zentrum gerückt. Brown vertraut ihm die Koordination des Stückes an – also das Edieren des Klangmaterials in Echtzeit – und betrachtet seine Aufgabe in diesem Kontext als eine Art ›Malen‹ mit den von ihm komponierten ›Klangereignissen‹. [24]

2) Conceptual mobility: Die Beweglichkeit wird seitens der Ausführenden geleistet, indem diese die fixierten, simultan erscheinenden Elemente einer einzigen Partiturenseite in (Klang-)Bewegung umsetzen. Brown gibt hierzu in der Skizze zu November 1952 einen deutlichen Hinweis, den er in den Vorbemerkungen zu December 1952 wiederholt:

»[The] performer must set this all in motion which is to say, realize that it is in motion and step into it. Either sit and let it move or move through it at all speeds.« [25]

Die Realisierung einer Partitur, die »conceptual mobility« erfordert, geht dabei aus der Reaktion der Ausführenden auf die bewusst mehrdeutig gestalteten graphischen Stimuli in Bezug auf den Aufführungskontext hervor. Einen solchen Zugang legt Brown den Ausführenden für December 1952 nahe. Mit der Wahl der Linie als Darstellungsmittel erklimmt er im Rahmen dieser Partitur die höchste Stufe seiner Auslotung des ikonischen Potentials von Musiknotation und erreicht gleichzeitig den höchsten Freiheitsgrad hinsichtlich der möglichen Interpretationen des von ihm komponierten Materials. Dabei sind Darstellungs- und Kompositionstechnik – also Visuelles und Hörbares – analytisch nicht auseinander zu halten: Jede gezogene Linie ist eine musikalische Linie. Anhand einer Beschreibung des Konstruktionsprinzips von December 1952 soll im Anschluss die der Partitur spezifische Artikulation von Linie und Zwischenraum aus der Perspektive ihrer Lesbarkeit behandelt werden.

3. Linie und Zwischenraum als konstruktive Prinzipien [26]

Der Kompositionsprozess von December 1952 – das Stück, das Brown als »centerpiece or focal point« [27] des gesamten Folio-Zyklus bezeichnet – beginnt mit einem weißen, leeren Blatt. Darauf zeichnet Brown erneut ein Koordinatensystem. Die Gestaltung jeder einzelnen der auf dem Blatt verräumlichten Linien erfolgt in vier Schritten, deren gemeinsamen Nenner die graphische Umsetzung einer Kombination von zufallsgenerierten Zahlen bildet. Durch ein von ihm entwickeltes Programm von so genannten »random sampling tables« [28] generierte Brown eine beliebige Zahl für die y- und eine weitere für die x-Achse des von ihm gezeichneten Koordinatensystems, bei deren Schnittstelle ein Punkt gesetzt wurde. Die nächste Kombination aus zufallsgenerierten Zahlen galt der Richtung, in der die Linien gezeichnet werden sollten. Schließlich wurden auf demselben Weg die Länge und die Dicke dieser Linien bestimmt.

Die aus dieser aleatorischen Anordnung von Längen und Dichten entstandene Partitur kann nach allen Seiten ausgerichtet zur Anwendung kommen (»from any of the four rotational positions«) [29] und in jede beliebige Richtung gelesen werden. Diese vielseitige Lesbarkeit impliziert einen dreidimensionalen Zugang, den Brown anhand einer so genannten »motorized box« [30] zu erläutern versucht:

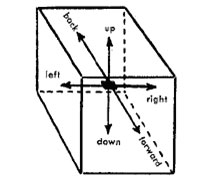

»[…] to work (compositionally and in performance) to right, left, back, forward, up, down, and all points between. […] In a performance utilizing only three dimensions as active (vertical, horizontal, and time), the thickness of the event indicates the relative intensity and/or (where applicable instrumentally) clusters. Where all four dimensions are active, the relative thickness and length of events are functions of their conceptual position on a plane perpendicular to the vertical and horizontal plane of the score. In the latter case all of the characteristics of sound and their relationship to each other are subject to continual transformation and modification«. [31]

Abb. 1 – »motorized box«

Während die Zweidimensionalität der Linien in ihrer Länge als Dauer und in ihrer Dichte als Dynamik bzw. als Cluster [32] interpretiert werden können, fügt die Dimension der Tiefe eine weitere Bewegungsinstanz innerhalb des Partiturenraumes hinzu. Die Leinwandinterventionen können nicht nur horizontal und vertikal, sondern auch perpendikulär zu den zweidimensional gezeichneten Linien gelesen werden. Wenn die Länge der Linien die Dauer und ihre Dichte die Lautstärke der Klangereignisse darstellen, so kann eine imaginär gedachte Linie in einem 90-Grad-Winkel in die Tiefe auf kontinuierliche Modifikationen des jeweiligen Klangereignisses (z. B. pizzicato, arco etc.) verweisen.

Für die Erstellung der Partitur von December 1952 verzichtet Brown nicht nur auf eine Tempoangabe und die Festlegung einer Gesamtdauer der Performance, sondern auch auf die herkömmliche Gestaltung des Notenblattes mit horizontalen Linien zur Orientierung in der Vertikale und auf jegliche Zeichen, die im Repertoire der konventionellen Notation bereits vorhanden waren. Er benutzt ausschließlich einige wenige Raummetaphern, die in einer Geste ökonomischer Ästhetik in ein Liniengeflecht übersetzt werden. Diese spärliche Ausstattung der Inskriptionsfläche mit wenigen visuellen Impulsen zeugt von einer konsequenten Annäherung Browns an sein Ideal einer Unmittelbarkeit, d.h. einer direkten Beziehung zwischen Partitur, Interpret und klanglicher Realisierung.

Das von ihm entworfene Liniengeflecht ist keineswegs abstrakt, sondern vielmehr eine visuelle Konkretisierung seiner Klangkonzeptionen zu einem simultan wahrzunehmenden Bild. Die scheinbare Ordnungslosigkeit der Elemente bedarf der Involvierung der Ausführenden in den Kompositionsprozess, indem sie die visuellen Impulse in Klangbewegung bzw. -dynamik umsetzen. Auch hier wird die Teilung des Kontinuums den Ausführenden anvertraut. Dabei wird das Prinzip der Zwischenräumlichkeit hervorgehoben: Die leeren (weißen) Stellen des Schriftbildes spielen eine wesentliche Rolle in der Einführung von Beweglichkeit, da durch die Absenz zusätzlicher Aufteilungen des Raumes – z.B. in Gestalt von Hilfslinien oder Rastern – jenseits der durch die Klangereignisse dargestellten ›Strukturierung‹ eine freie Erkundung der Bewegungsrichtungen innerhalb der Partitur ermöglicht wird. Die Linien fungieren in diesem Zusammenhang als ›syntaktisches Element‹ einer Darstellung von Größenrelationen, die unmittelbar visuell nachvollzogen werden können. Der Verzicht auf Hilfslinien und Notenköpfe bietet Brown noch konsequenter als bei November 1952 die Möglichkeit, Klangassoziationen zu vermeiden, die sich auf eine eindimensionale Lesbarkeit der Partitur beschränken könnten.

Dem Vorwurf einer ins Uferlose tendierenden Freiheit, welche die absolute Willkürlichkeit eines Werkes bestätigen würde, entgeht Brown wiederum, indem er einen endlichen Klangraum graphisch konzipiert. Auf dieser endlichen Inskriptionsfläche sind endlich viele Kombinationsmöglichkeiten vorhanden. Die Anzahl derselben ist enorm hoch und Brown besteht nicht darauf, sie alle durchschaut zu haben. Im Gegenteil: Er geht davon aus, dass durch die Implikation der Ausführenden in die klangliche Realisierung der Partitur die »›unintentional‹ results, rather than being a negation of possible forms, become unexpected gifts«. [33] So entwirft Brown mit seinen graphischen Partituren keine in sich abgeschlossene und zu wiederholende musikalische Struktur, sondern ein immer wieder rekonfigurierbares Aufführungsmodell, [34] dessen ästhetische Faktur die Bedingungen seiner Lesbarkeit bestimmt. In diesem Zusammenhang lässt sich daher von einem Primat der visuellen Qualität der Partitur reden. Diese bildet eine genuine Alternative zur ›alphabetartigen‹ konventionellen Notation, denn selbst wenn ihre konstitutiven Elemente – die Linien – einer der Schrift zuzuordnenden Iterier- sowie Isolierbarkeit entbehren, [35] können sie trotz ihres bildlichen Charakters – und allen voran auf Grund ihrer Diskretheit – tatsächlich ›gelesen‹ werden. Das Liniengeflecht nähert sich damit den visuellen Erkenntnismodellen »operativer Bildlichkeit« an. [36] Abschließend sollen Aspekte dieses Begriffes für das Verständnis der hier besprochenen Partitur fruchtbar gemacht und um den Begriff der visuellen Qualität erweitert werden.

4. Von der »operativen Bildlichkeit« zum ästhetischen Kalkül

In ihrer seit Jahrzehnten andauernden Beschäftigung mit dem Thema Schrift widmet sich Sybille Krämer unterschiedlichen visuellen Phänomenen (u.a. mathematischen Formeln, Karten, Diagrammen), bei denen die Erforschung, Veranschaulichung und Hervorbringung epistemologischer Sachverhalte ins Zentrum rücken. »Operative Bildlichkeit« tritt das Erbe der »Schriftbildlichkeit« [37] innerhalb eines diskursiven Kontextes an, in dem die genuinen Eigenschaften des Bildlichen [38] als analytische Kategorie wissenschaftlicher Erkenntnis rehabilitiert werden. [39] Dabei erweist sich die »Sprache des Raumes« [40] im operativen Umgang mit Schrift als ein herausragendes Merkmal epistemologischer Visualisierungsstrategien: Ihrem bildlichen Charakter verdanken diese Phänomene eine jeweils spezifische Verräumlichung bzw. Anordnung der durch sie dargestellten Inhalte. Diese räumliche Auffassung des Bildlichen stützt sich auf sechs Devisen, welche den Rahmen einer operativen Bildlichkeit abstecken. [41]

Die Prämisse der »Flächigkeit« deutet auf die Relevanz der simultanen Präsenz des verräumlichten Inhaltes hin, die ein relationales Sehen ermöglicht und darin ihren erkenntnistheoretischen Mehrwert erlangt. »Gerichtetheit« ist jeder epistemologischen Visualisierung auf Grund der ihr spezifischen zugrunde liegenden Lesart, die sich keineswegs auf ein eindimensionales Nachvollziehen reduzieren lässt, immanent. Beide Eigenschaften bilden die Grundzüge der Wahrnehmbarkeit operativer Bilder.

Der instrumentale Aspekt operativer Bildlichkeit tritt wiederum durch den »Graphismus« und seine »Syntaktizität« in Erscheinung. Die Linie als »Elementarmedium« epistemologischer Konstruktionsprozesse auf der Inskriptionsfläche dient als Hilfsmittel »in Gestalt diskreter Ordnung« sowie »als Einschluss von Kontinua und Kurven« [42] der Analyse von beobachteten Phänomenen und – vielmehr noch – der Hervorbringung neuer wissenschaftlicher Sachverhalte. Dieser Visualisierungsprozess folgt den dem jeweiligen Untersuchungsobjekt inhärenten Aufbauregeln, welche einer bestimmten Syntax unterworfen sind und die Bedingung ihrer Lesbarkeit darstellen. Es handelt sich hier aber um eine besondere Art des Lesens, bei der das erkennende Auge Relationen [43] herstellt und die »einzelnen Bildungselemente zugunsten ihrer Konfiguration und Anordnung« [44] vernachlässigt werden, um die Inhalte in ihrer strukturellen Erscheinung in den Vordergrund treten zu lassen. [45]

Die Zusammenstellung der einzelnen Elemente zu einer sinngebenden Struktur ist wiederum nur durch ihren Fremdbezug möglich. Phänomene operativer Bildlichkeit zeichnen sich somit durch ihre »Referentialität« aus, die es erlaubt, Diagramme und Karten als Repräsentationen zu betrachten – etwa von Beziehungen durch Vektoren oder von einem realen bzw. fiktiven Territorium. Diese besitzen zudem – im transnaturalen Sinne – Abbildcharakter, wie etwa bei der Darstellung einer geometrischen Figur durch eine Gleichung. Es sind also diese drei Aspekte der Referentialität, Repräsentationalität und der transnaturalistischen Abbildung, welche den propositionalen Gehalt und damit die Aussagekraft operativer Bilder bestimmen.

Die Bezeichnung »operative Bildlichkeit« verdienen schließlich bestimmte Schriftphänomene nicht nur aufgrund ihres Darstellungscharakters, sondern auch dank ihres Vermögens, »das Dargestellte auch handzuhaben, zu beobachten, zu explorieren«. [46] Durch dieses Operieren auf der zweidimensionalen Inskriptionsfläche und mit graphischen Mitteln (etwa Linien und Punkten) finden operative Bilder als »Werkzeug« und »Reflexionsinstrument« Verwendung. [47]

Der Begriff »operative Bildlichkeit« öffnet trotz seines deutlich epistemologischen Zuges aufschlussreiche Wege für die Betrachtung und den Umgang mit einem medialen Hybrid wie December 1952. Diese Annäherung an ein künstlerisches Phänomen über die Geste des Operierens liegt insofern nahe, als Partituren wie operative Bilder Artefakte teleologischer Natur sind: [48] Ihnen ist eine – je nach Objekt anders aufzufassende – Intentionalität inhärent und sie fordern durch ihren deskriptiven, präskriptiven und explorativen Charakter eine performative Reaktion auf die dargestellten Inhalte. [49]

Die simultane Präsenz des Liniengeflechts ermöglicht in December 1952 ein unmittelbares Kartographieren der potentiellen Klangpfade, denen die Ausführenden bei der Aufführung folgen können. Die Relevanz dieses umfassenden Blicks auf die Inskriptionsfläche wird dadurch unterstrichen, dass es sich um eine einseitige Partitur handelt, so dass die Inhalte in ihrer visuell fixierten Form über den gesamten Zeitraum der Aufführung stabil bleiben und damit eine Vogelperspektive erleichtert wird. Diese ist deswegen so essentiell, da der Gerichtetheit des Raumes eine – intendierte – Mehrdeutigkeit innewohnt: Diese graphische Partitur erlaubt eine mehrfache Lesbarkeit, welche einen beweglichen Blick im Sinne von Browns »conceptual mobility« erfordert.

Der »Graphismus der Lineatur« [50] bildet wiederum im Entstehungskontext von December 1952 den fundamentalen Schritt hin zur Reduktion der medienspezifischen Kluft zwischen Schrift, Bild und Klang. Das Ziehen der Linien dient einer Visualisierung der tatsächlichen ›Größenrelationen‹, die in Klang umgesetzt werden sollen. Längen und Dichten bestimmen den Umfang der performativen Ausführung und die Zwischenräumlichkeit tritt als ›Garant‹ für den ›syntaktischen‹ Aufbau des musikalischen Klanggewebes in Erscheinung. [51] Es ist die Wechselwirkung von Strich und Zwischenraum, welche die Diskretheit des Liniengeflechts kennzeichnet und ein Operieren mit Linien ermöglicht. Insofern ist die Partitur sowohl als Instrument musikalischer Konzeption – also Konstruktion – als auch als performative Anweisung sowie als Reflexionsmedium zu betrachten.

Einige der hier rekonstruierten und für den Umgang mit December 1952 fruchtbar gemachten Aspekte operativer Bildlichkeit können aber nicht ohne Weiteres extrapoliert werden. Andere sind erst gar nicht auf diese Art von visuellem Phänomen zu applizieren. Zum einen kommt die Referentialität einer Partitur auf Klang nicht einer Semantik im sprachwissenschaftlichen Sinne nahe und es kann den syntaktisch artikulierten Linien von December 1952 auch kein propositionaler Charakter attestiert werden. Ihre Lesbarkeit ist eine ›rein ästhetische‹ insofern, als sie auf Klangkonstellationen referiert, die sich jeglicher musikalischer Logik entziehen. Diese Art visueller Impulse gilt es nachzuvollziehen, aber nicht zu ›verstehen‹, wie z.B. im Fall eines Diagramms oder einer Landkarte. [52] Gegen eine solche Lesbarkeit sprechen auch die Mehrdeutigkeit der darin enthaltenen Zeichen und ihre spezifische Verräumlichung: Diese graphische Partitur dient zwar der Veranschaulichung unsichtbarer Phänomene (Klänge) durch eine gewisse syntaktische Struktur, doch entbehrt sie jeglicher explikativer Zwecke und ist darüber hinaus trotz der visuellen Fixierung der Linien durch ihre mannigfache Lesbarkeit einer starken Variabilität unterzogen.

Darüber hinaus basiert das ›erkennende Sehen‹ einer solchen Partitur nicht nur auf der Art der Verräumlichung der Linien und damit auf ihrer daraus resultierenden Strukturierung, sondern auch auf deren individueller Gestaltung. Der Aspekt der ästhetischen Faktur der einzelnen Zeichen ist ihrem Anordnungscharakter ebenbürtig. »Ästhetische Faktur« meint hier also nicht die Qualität des Dargestellten im Sinne seiner Erhabenheit, sondern das visuelle Phänomen, dessen Referentialitätsvermögen durch die Unmöglichkeit der Festlegung seiner Bedeutung geschwächt wird, dessen ästhetischer Wert hingegen durch die mannigfachen Interpretationsmöglichkeiten seiner Erscheinungsweise gestärkt wird. Die den Zeichen zugrunde liegende Kombinatorik führt nicht dazu, dass wir »in einer singulären Einschreibung etwas Allgemeines« erkennen. [53] Nicht nur implizieren die unterschiedlichen Längen und Dichten der Linien eine jeweils andere performative Ausführung, sondern diese prägen die Wahrnehmbarkeit des gesamten Raums, d.h. der potentiell zu folgenden Wege innerhalb der Inskriptionsfläche. Insofern ist auch die Gerichtetheit von December 1952 mehrdeutig und kann nicht als normativ betrachtet werden, wie etwa im Falle der Raummetapher ›Norden‹ und ›Süden‹ auf einer Landkarte, die eine verbindliche Lesart verlangt.

Aus den ausgeführten Gründen ist also nur eine ›nuancierte‹ Verwendung des Begriffs »operative Bildlichkeit« auf das hier gewählte Fallbeispiel möglich. Der Schwerpunkt wäre in diesem Kontext auf den Aspekt der visuellen Qualität zu setzen. Es gilt dabei, alle Handlungen, die mit dieser Partitur verbunden sind, ihrem ›hybriden‹ Charakter nach zu analysieren. Wie hängen also Kompositionsakt, Lesen und Ausführung dieser performativen Anweisung zusammen? Allen Stadien ihrer Entwicklung liegt ein gemeinsamer Nenner zugrunde, nämlich der des Vollzugs einer ästhetischen Handlung, die weder auf einer sprachlichen Äußerung noch auf der ›rein ästhetischen‹ Faktur des visuellen Ergebnisses gründet, sondern Züge beider Herangehensweisen in sich trägt.

Was die unterschiedlichen Operationsebenen dieser medialen Mischform zum Vorschein bringen, ist eine gewisse ›Unschärfe‹, die in der diesen Arbeitsschritten inhärenten Offenheit gründet. Die Linien, deren sich Brown für die Komposition des Stückes bedient, bilden kein in sich abgeschlossenes – finites – Zeichenrepertoire: Die unterschiedlichen Längen und Dichten der Striche lassen sich zwar in ihrer individuellen Gestalt deutlich erkennen und potentiell nach diesen Kriterien klassifizieren, doch selbst eine einzige Linie steht nicht immer für dieselbe Wahrnehmungsgröße. [54]

Die ›Unschärfe‹ der zu einer visuell fixierten Struktur zusammengelegten Linien wird dann im Leseprozess noch evidenter, da dieser eine enorme Anzahl von Kombinationen ermöglicht, die aber stets auf dasselbe fixiert dargestellte Material Bezug nehmen. Die Partitur kann in vielfältiger Weise wahrgenommen und dementsprechend zur Aufführung gebracht werden, und trotzdem bewahrt sie eine Identität, die darin besteht, ein endliches Möglichkeitsfeld zu eröffnen.

Von ›Unschärfe‹ kann in diesem Zusammenhang wiederum nur deswegen die Rede sein, weil diese einen definierbaren Rahmen hat, in dem sie als solche in Erscheinung tritt. Sie bereitet der intendierten Mehrdeutigkeit dieses ästhetischen Phänomens den Boden, indem die diskreten Elemente der Klangvisualisierung kein Alphabet bilden – also indem sie nicht syntaktisch äquivalent sind – und ihre Verräumlichung nicht einer einzigen exklusiven Lesbarkeit unterworfen wird. Ausgehend von dieser Öffnung der Inskriptionsfläche für unterschiedliche ›Blickwege‹ lässt sich die ›Unschärfe‹ auf der performativen Ebene leicht nachvollziehen, indem sich die klangliche Realisierung an die Partitur rückwirkend mit der Frage wendet: Welche Konfigurationsmöglichkeiten wurden gespielt? Diese schwer zu beantwortende Frage unterstreicht den Unterschied zwischen der Deutlichkeit der den Linien zugrundeliegenden Funktion (auf Klang zu referieren) und der Undeutlichkeit ihrer genauen Interpretation (welche Dauer und Dynamik eine Linie in Bezug auf eine andere genau darstellt und für welche Reihenfolge bzw. Anordnung sich die Ausführenden entscheiden).

Mittels einer intendierten ›Unschärfe‹ versucht Earle Brown eine Unmittelbarkeit in der graphischen Umsetzung musikalischer Gedanken zu erlangen und damit die Bildqualität in die Klangqualität einfließen zu lassen. Durch eine spezifische Zeichengestaltung und -verräumlichung wird ein visuelles Möglichkeitsfeld entworfen, welches die Darstellung von Größenrelationen für ihre klangliche Realisierung konkretisiert. Bei der Zersprengung der abstrakten Standardnotation durch das Ziehen von (musikalischen) Linien entdeckt Brown für sich die Vorteile des graphischen Klangentwurfs, dessen Operativität durch die visuelle Qualität dieses ästhetischen Kalküls bestimmt ist.

- Emmanuel Alloa: Vom Mühlenrad zum Rechenrad

- Eva Cancik-Kirschbaum: Eine keilschrift-philologische Fußnote in drei Schriftarten

- Karen Feldman: On Critique and Mediality in Gottsched

- Thomas Macho: Eine Karte für Sybille Krämer

- Uwe Wirth: Praktiken im Zwischenraum

Downloads

Drehmomente_Magnus.pdf

Endnoten

[1] Dieser Arbeit liegen musikwissenschaftlichen Studien der im Anschluss besprochenen Partituren zugrunde, die zwecks der Eingrenzung der Länge des Beitrags und der Adressierung einer breiteren Leserschaft durch die abschließenden theoretischen Ausführungen nicht in vollem Umfang erscheinen können.

[2] Einzelne Versuche fanden vor allem in den 1950-er und 1960-er Jahren statt. Unter den Komponisten, die mit graphischer Notation gearbeitet haben, sticht Anestis Logothetis heraus, da er ein eigenes graphisches Notationsrepertoire entwickelte, dem er bis zu seinem Tod treu blieb, und somit gänzlich auf Standardnotation verzichtete (vgl. Anestis Logothetis: Zeichen als Aggregatzustand der Musik, Wien, München 1974).

[3] Vgl. dazu Steven Johnson (Hrsg.): The New York Schools of Music and Visual Arts: John Cage, Morton Feldman, Edgard Varèse, Willem de Kooning, Jasper Johns, Robert Rauschenberg, New York 2002; Suzanne Josek: The New York School: Earle Brown, John Cage, Morton Feldman, Christian Wolff, Saarbrücken 1998.

[4] Morton Feldman: Projection 1, New York 1962.

[5] Earle Brown: Folio (1952-53) and Four Systems (1954), New York 1961, fortan zit. als Brown 1961. Für die folgenden Ausführungen vgl. die in dieser Edition enthaltenen Partituren.

[6] Aus dieser experimentellen Phase geht die so genannte »timer notation« hervor, die Brown später in seinen Open-Form-Werken verwenden wird.

[7] Brown bezieht sich auf beide Künstler in einem von ihm während seines Berliner Aufenthaltes am 27. November 1970 selbst aufgenommenen Monologs, bei dem er auf Wunsch des damaligen Dekans des Konservatoriums der Capital University in Columbus (Ohio) seine Arbeitsweise für den Zyklus Folio erläutert (vgl. Earle Brown: »On December 1952«, in: American Music 26 (2008), S. 1-12, fortan zit. als Brown 2008). Diese Einflüsse werden ebenfalls in sämtlichen Artikeln und in Partituren mit ähnlichen Formulierungen ab den Available Forms 2 (1962) erwähnt (vgl. Earle Brown: »Notation und Ausführung neuer Musik«, in: Ernst Thomas (Hrsg.): Notation neuer Musik, Mainz 1965, S. 64-86, hier S. 76 und 81; vgl. auch die spätere Publikation dieses Artikels in englischer Sprache: Earle Brown: »The Notation and Performance of New Music«, in: The Musical Quarterly 72 (1986), S. 180-201, hier S. 192 und 196, fortan zit. als Brown 1986). Sofern sie in englischer Sprache publiziert sind, werden die Quellen in Englisch zitiert, um dem Wortlaut Browns treu zu bleiben. Vgl. auch die Vorbemerkungen zu den Partituren von Novara (1962) und From Here (1963).

[8] Brown 1986, S. 196. Brown beschreibt dabei seine transmediale ästhetische Erfahrung: »In a sense it looked like what I wanted to hear as sound« (ebd.).

[9] Ebd., S. 186.

[10] Ebd., S. 183.

[11] Es obliegt nicht dieser Arbeit, die einzelnen Schritte dieser Notationsentwicklung, die kaum teleologisch und linear zu verstehen ist, genau zu beschreiben und zu analysieren. Hier sei lediglich auf das Standardwerk von Willi Apel hingewiesen, das vor allem verschiedene Mensuralnotationen systematisch aufarbeitet (vgl. Willi Apel: Die Notation polyphoner Musik 900-1600, Leipzig 1962).

[12] Dort unterrichtete Brown Joseph Schillingers streng mathematische Kompositionstechnik und versuchte sich nebenbei an der Malerei. Zu dieser Zeit begann er auch, seine Notationsexperimente in einem Skizzenbuch aufzuzeichnen. Aus diesem »Notebook« stammen die im Zyklus Folio enthaltenen Skizzen, die auf der letzten Seite der Partiturenedition platziert sind und die Entstehung des Stückes November 1952 (»synergy«) darstellen. Zu den Ausführungen über das Skizzenbuch vgl. Brown 2008, S. 2f. Ab sofort sind im Kontext dieser Arbeit die Termini »Skizzenbuch« und »Notebook« als austauschbar zu betrachten.

[13] Brown erwähnt auch Streichquartette, die er bereits zu diesem Zeitpunkt graphisch notiert haben soll (vgl. ebd., S. 2).

[14] Vgl. ebd.

[15] Vgl. ebd., S. 1.

[16] Vgl. zu den folgenden zusammenfassenden Ausführungen die Vorbemerkungen zum Folio-Zyklus in der Partiturenedition (Brown 1961).

[17] Vgl. zu dieser Definition den ersten Abschnitt der Vorbemerkungen in Brown 1961.

[18] Vgl. die Partitur in Brown 1961.

[19] Eine ähnliche Notationsweise, bei der die Noten im herkömmlichen Fünf-Linien-System ohne metrische Einteilung geschrieben werden, wird von Brown in den ebenfalls im Folio-Zyklus enthaltenen Stücken MM-87 und MM-135 verwendet. In diesen Partituren wird aber die Tempoangabe, wie der Titel beider Stücke offen legt, präzise festgelegt. Auch Morton Feldman verwendet in seinem Piano Piece (1952), in seinen Last Pieces (1959), in seinem Zyklus Durations 1-5 (1960-61) sowie in den Stücken Franz Kline (1962), Piano Piece to Philip Guston (1963) und De Kooning (1963) eine Notation ohne metrische Einteilung, wobei Feldman auch die relative Dauer der einzelnen Tönen dem Interpreten zur freien Gestaltung überlässt. John Cage hebt ebenfalls die metrische Einteilung auf und verzichtet auf die Angabe der relativen Tondauer in seiner Music for Carillon No. 4 (1961). Dabei erstreckt sich in diesem Stück die Dauer jedes Systems auf 15 Sekunden, womit eine zeitliche Einschränkung eingeführt wird, die bei Browns October 1952 nicht vorkommt.

[20] Wie bereits erwähnt, sollte das Stück ursprünglich Synergy heißen (siehe Skizze auf der letzten Seite der Partiturenedition) und war für ein oder mehrere Klaviere konzipiert. Die fertige Partitur erschien jedoch unter dem Titel November 1952 und ließ die Möglichkeit des Einsatzes anderer Instrumente offen, so dass »the frequency range will be relative to that of each instrument performing the work« (vgl. die Vorbemerkungen zu diesem Stück in Brown 1961).

[21] Der Terminus »Mehrlinien-System« wurde von Frederick Winslow Taylor, Begründer der Arbeitswissenschaft, für ein von ihm entwickeltes Schema, das der Organisation von Arbeitsprozessen diente, geprägt. Im Kontext dieser Arbeit wird damit auf die Anwendung mehrerer horizontaler Linien, die nicht im herkömmlichen Fünf-Linien-System benutzt werden, hingewiesen. Diese Art der räumlichen Aufteilung wurde besonders oft vom italienischen Komponisten Sylvano Bussotti verwendet (vgl. u.a. die Partituren seiner Stücke Pieces de Chair II Nr. VIII (1959) und The Rara Requiem (1969)).

[22] Vgl. zu diesen Ausführungen die allgemeinen Vorbemerkungen zum Folio-Zyklus (Brown 1961).

[23] Diese Art von Beweglichkeit liegt u.a. den Stücken Twenty Five Pages (1953), Available Forms I und Available Forms II (1961 und 1962), Novara (1962), From Here (1963), Module I & II (1966) und event synergy II (1967) zugrunde.

[24] »[…] in Available Forms (1961) in which the conductor is in effect ›painting‹ (forming) with a palette of my composed sound events« (Brown 1986, S. 186).

[25] In den Vorbemerkungen zu December 1952 datiert Brown diese Notiz und die Skizze auf Oktober und November 1952, weist aber darauf hin, diese seien »the basis of the composition December 1952 as well as particularly relevant to Four Systems« (Brown 1961).

[26] Tatsächlich steht December 1952 im Hinblick auf den Herstellungsprozess und die ästhetische Faktur eher der russischen und zentraleuropäischen Avantgarde der 1910-er- bis 1930-er Jahre nahe als dem Abstrakten Expressionismus, auf den Brown sich immer wieder bezieht (vgl. u.a. Bart van der Lecks Komposition Nr. 7 (1917) und Piet Mondrians Komposition mit Linien (1917)). Darüber hinaus ist es bemerkenswert, dass der Kompositionsprozess von November 1952 und December 1952 weitestgehend jeglicher von Brown angepriesener Spontaneität entbehrt, da die Zusammenstellung der visuellen Zeichen in mehreren durchdachten und elaborierten Arbeitsschritten erfolgt. Die Möglichkeit einer spontanen Handlung ist vielmehr den Interpreten gegeben. Browns Kompositionstechnik büßt selbst an Spontaneität ein, um diese in den zweiten Teil des Kompositionsprozesses einzuführen, nämlich in der spontanen Kombination des visuell dargestellten Materials seitens der Ausführenden.

[27] Vgl. Brown 2008, S. 2. Der gesamte Kompositionsprozess wird ebenfalls dort geschildert (vgl. ebd., S. 5).

[28] Auch als »random number table« bekannt: eine Liste von Zahlen, die durch bestimmte Rechenprozesse bzw. Logarithmen oder anderweitige Kombinationen der zufallsgenerierten Erstellung neuer Zahlen dient (vgl. ebd., S. 4).

[29] Vgl. Vorbemerkungen zu December 1952 in Brown 1961.

[30] Die Abbildung entstammt den Vorbemerkungen zur Partitur von December 1952 im Folio-Zyklus (Brown 1961). Brown nennt diese Figur »motorized box« (Brown 2008, S. 3).

[31] Vgl. Vorbemerkungen zur Partitur von December 1952 (Brown 1961).

[32] Diese Interpretationsmöglichkeit der Dichte stammt von David Tudor, der December 1952 erst einige Jahre nach der Anfertigung der Partitur zum ersten Mal spielte (vgl. Brown 2008, S. 5). Aus diesem Grund könnte man vermuten, dass die endgültige Version der Vorbemerkungen zu diesem Stück – und womöglich zum gesamten Folio-Zyklus – ebenfalls einige Jahre nach der Entstehung der einzelnen Partituren für die Edition der Partituren 1961 zusammengetragen wurde.

[33] Vgl. die »prefatory note« zur Partitur von Available Forms I (Brown 1961).

[34] Diese mögliche Auslegung der graphischen Partituren Browns äußerte Prof. Bernd Mahr während eines Gesprächs über die Notationsexperimente des amerikanischen Komponisten (August 2009).

[35] Vgl. Jacques Derrida: »Signatur, Ereignis, Kontext«, in: Ders.: Randgänge der Philosophie, Wien 1999, S. 325-351, hier S. 335ff.

[36] Sybille Krämer: »Operative Bildlichkeit. Von der ›Grammatologie‹ zu einer ›Diagrammatologie‹? Reflexionen über erkennendes ›Sehen‹« in: Martina Heßler, Dieter Mersch (Hrsg.): Logik des Bildlichen. Zur Kritik der ikonischen Vernunft, Bielefeld 2009, S. 94-117, fortan zit. als Krämer 2009.

[37] Sybille Krämer: »›Schriftbildlichkeit‹ oder: Über eine (fast) vergessene Dimension der Schrift«, in: Sybille Krämer, Horst Bredekamp (Hrsg.): Schrift – Bild – Zahl, München 2003, S. 157-176.

[38] Diese Eigenschaften werden je nach Gebiet und Autor anders definiert. Der gemeinsame Nenner dieser Ansätze ist jedoch, dass es sich entweder um eine spezifische Anordnung sprachlicher Zeichen oder um die Repräsentation wissenschaftlicher Erkenntnisse durch Linien, Punkte und unterschiedliche Farbschattierungen handelt.

[39] Vgl. etwa Horst Bredekamp, Pablo Schneider (Hrsg.): Visuelle Argumentation. Die Mysterien der Repräsentation und die Berechenbarkeit der Welt, München 2006; Horst Bredekamp: Darwins Korallen: Die frühen Evolutionsdiagramme und die Tradition der Naturgeschichte, Berlin 2005; Peter Galison: Image and Logic: A Material Culture of Microphyiscs, Chicago 1997; Klaus Hentschel, Axel Wittmann (Hrsg.): The Role of Visual Representation in Astronomy: History and Research Practice, Frankfurt a.M. 2000; Jörg Huber, Martin Heller (Hrsg.): Konstruktionen – Sichtbarkeiten, Zürich 1999.

[40] Krämer 2009, S. 95.

[41] Vgl. zu den folgenden zusammenfassenden Ausführungen Krämer 2009, S. 98ff.

[42] Krämer 2009, S. 100.

[43] An anderer Stelle auch als »topologische Bezüge« bezeichnet (vgl. Sybille Krämer: »Operationsraum Schrift. Über einen Perspektivenwechsel in der Betrachtung der Schrift«, in: Gernot Grube, Werner Kogge, Sybille Krämer (Hrsg.): Schrift. Kulturtechnik zwischen Auge, Hand und Maschine, München 2005, S. 23-57, hier S. 39.

[44] Krämer 2009, S. 102.

[45] »Denn wir nehmen beim Textlesen gar nicht die Einzelgestalten der Buchstaben wahr, sondern diese immer nur als Bildungselemente von Buchstabenkonfigurationen, damit von Worten; und es ist dann der Kontext des Wortes, der uns diskriminieren lässt, dass es bei einer Marke um ein ›a‹ und nicht etwa um ein ähnlich aussehendes ›d‹ zu tun ist« (Krämer 2009, S. 102).

[46] Ebd., S. 104.

[47] Ebd.

[48] Nicht alle Partituren sind präskriptiv – Hörpartituren sind es nicht –, doch alle Partituren fungieren als Beschreibung musikalischer Gedanken und dienen jeweils auf unterschiedliche Weise der Eruierung von Klangkonstellationen, die in der exakten Form (wie sie beim Notieren hervorgebracht werden) noch nicht gegeben sind – alles andere wäre ein Plagiat oder ›zufällige Doppelung‹. Es gibt selbstverständlich je nach Epoche musikalische Figuren, die sich wiederholen; überhaupt wirken Klanggestalten durch epochenspezifische Satzlehren oder Klangästhetiken normativ, und trotzdem werden immer wieder im jeweiligen Kontext neue musikalische Zusammenhänge dargestellt. Darüber hinaus können Partituren aus der Perspektive ihrer ästhetischen Faktur wahrgenommen werden (auch jenseits der graphischen Partituren, wie etwa im Falle des Roman de Fauvel). Dies ändert aber nichts an der Tatsache, dass sie als performative Anweisung entstanden sind.

[49] Diese ist selbst dann gegeben, wenn der Betrachter den Inhalt dieser Artefakte nicht nachvollziehen kann, d.h. wenn sich seine Reaktion als Ablehnung des dort Dargestellten oder als (An)-Schweigen bezeichnen lässt: »Selbst wenn das Adressat mit Schweigen reagiert, konstituiert dieses Schweigen eine Antwort« (Alice Lagaay: »How to Do – and Not to Do – Things with Nothing. Zur Frage nach der Performativität des Schweigens«, in: Barbara Gronau, Alice Lagaay (Hrsg.): Performanzen des Nichttuns, Wien 2008, S. 21-32, hier S. 24, Hervorh. im Original).

[50] Krämer 2009, S. 100.

[51] Auch wenn Linien gleicher Länge, Dichte und Position (senkrecht bzw. wagerecht) nicht ›syntaktisch äquivalent‹ sind, weil sie hinsichtlich der von ihnen dargestellten Dauer und Dynamik von den jeweiligen Ausführenden unterschiedlich interpretiert werden können.

[52] Oder im Fall einer konventionell notierten musikalischen Figur, die einer bestimmten Satzlehre zuzuordnen ist, und die, gemessen an den kontextbedingten musikalischen Vorschriften, als richtig oder falsch bezeichnet werden kann (z.B. ein falsch aufgelöster Dominantseptakkord).

[53] Krämer 2009, S. 102. Diese Art von »erkennendem Sehen« ist in den von Sybille Krämer herangezogenen Beispielen epistemologischer Visualisierungen sehr wohl enthalten. Diese Forschungsobjekte sind durch die Möglichkeit der Verallgemeinerung der einzelnen Zeichen von einem ausgeprägten sprachlichen Charakter gekennzeichnet (auch wenn ihre Wahrnehmbarkeit und Operativität durch den Bezug auf Sprache nicht erschöpfend erklärt werden können).

[54] Um nur ein Beispiel zu nennen: Ein dicker Balken kann – wie bereits bei der Partiturenbeschreibung erwähnt – als Cluster oder als lauter Klang oder beides zusammen aufgefasst werden.