Planare Gefüge - sekundäre Foliationen

Blatt 2

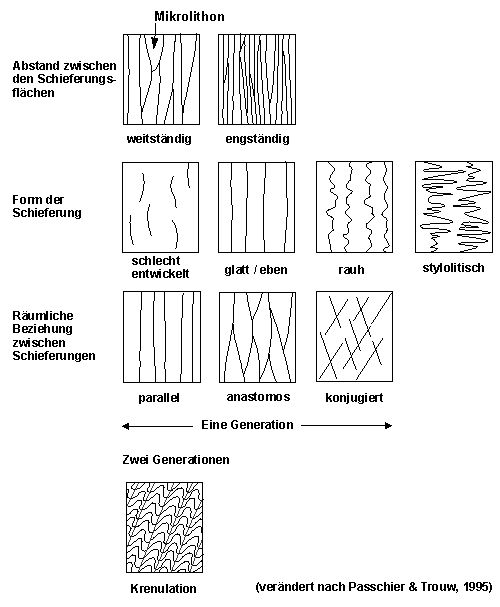

Das Erscheinungsbild von Schieferungen ist äußerst vielfältig. Mehrere Parameter können zu ihrer Beschreibung herangezogen werden:

Die Abstände zwischen den Schieferungsflächen variieren in Abhängigkeit von der durchschnittlichen Korngröße und der Vorzugsform der Minerale. In feinkörnigen Phylliten, die aus Glimmerplättchen mit einem Durchmesser kleiner 0,1 mm bestehen, ist eine engstständige Schieferung entwickelt, da die Glimmerkristalle übereinander liegen. In grobkörnigen Gneisen hingegen bilden Quarz- und Feldspatkristalle granoblastische Zeilen, die von Glimmerbändern eingehüllt werden. Entsprechend ist die Schieferung weitständig. Die ungeschieferten (bzw. eine reliktische, ältere Schieferung enthaltenden) Bereiche des Gesteins werden als Mikrolithon bezeichnet.

Die Form der Schieferung hängt von der Form der anwesenden Minerale, deren modalem Anteil und den Deformationsmechanismen ab. In glimmerreichen Gesteinen entstehen glatte und große Schieferungsflächen. In glimmerarmen Gesteinen hingegen sind diese oft uneben und kurz. Beispiele aus dem Praktikum sind Phyllite einerseits und der Biotitgneis andererseits. In ungleichkörnigen Gesteinen, in denen sich die Glimmer um Porphyroblasten etc. "herumwickeln", zeigt die Schieferung in der Regel eine deutliche Morphologie, die zur Bezeichnung rauh führt. Stylolitische Schieferungen entstehen durch Drucklösung in zumeist sehr feinkörnigen Karbonatgesteinen.

Die Anordnung der Schieferungsflächen zueinander wird vom Mineralbestand, der Korngrößenverteilung und den Deformationsbedingungen kontrolliert. Zueinander parallele Schieferungsflächen entstehen in gleichkörnigen Gesteinen, die bevorzugt aus Mineralen mit gleicher oder ähnlicher Korn-/Kristallform zusammengesetzt sind (Bsp.: Phyllit, Grünschiefer). Anastomose Schieferungen kommen vorwiegend in grobkörnigen Gesteinen vor, die zudem Minerale von sehr unterschiedlicher Kornform aufweisen (Bsp.: glimmerarme Gneise). Konjugierte Schieferungen sind selten entwickelt. Sie kommen in schwachmetamorphen Gesteinen vor. Das Besondere an ihnen ist, dass beide Schieferungsscharen gleichzeitig entstehen.

Die Krenulation einer Schieferung, d.h. ihre kleinsträumige Verbiegung, geht auf Mikroverfältelung und gleichzeitige Entwicklung einer neuen Schieferung zurück. Siehe hierzu auch: Lineare Gefüge - Krenulationslineare (4 Seiten weiter vor).

Weiter mit: Sekundäre Foliationen