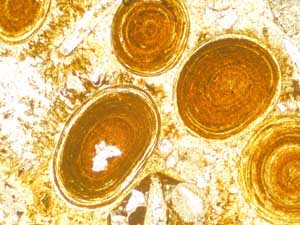

Fe-Ooide

Eisenooide sind wie Karbonatooide gebaut. Ein Kern ist von Hüllen umgeben, die bei Eisenooiden aus verschiedenen Eisenmineralen bestehen können, z.B. aus Goethit, Limonit, Berthierin und Chamosit. Die Minerale sind nur durch Röntgenanalysen zu identifizieren. Eisenooide erscheinen im Durchlicht in verschiedenen roten Farbnuancen, im verwitterten Zustand sind sie auch dunkelbraun bis schwarz. Die Form ist meist kugelig bis oval. Im Beispieldünnschliff lagern die Eisenooide gemeinsam mit detritischen Quarzkörnern in einem Fe-calcitischen Zement (Farbgebung durch Anfärbung).

1.  2.

2.

2. Fe-Mehrfachooid mit mehreren Fe-Ooiden im Kern, die gemeinsam von weiteren Eisenhüllen umgeben sind. Parallele Polarisatoren, Bildbreite ca. 2,5 mm. © eMik.

Die Fe-Oolithe variieren in ihrer Lithologie, den vorhandenen Eisenmineralen sowie dem Eisengehalt. Die Bildungsbedingungen und entsprechend die Faziesvergesellschaftungen sind vielfältig. Das Eisen stammt im Wesentlichen aus terrestrischen Verwitterungslösungen und Verwitterungsneubildungen, aber auch z.B. aus eisenhaltigen vulkanischen Aschen oder hydrothermalen Zuflüssen. Die Bildung erfolgt meist in flachem Wasser oder in Deltas, ufernah entlang buchtenreicher Küsten mit Lagunen oder im Umfeld beckeninterner Schwellen. Geringe Sedimentationsraten scheinen günstig zu sein.

Die Verteilung von Fe-Oolithen in der Geschichte des Phanerozoikums ist bimodal. Erstens gibt es ein Häufigkeitsmaximum vom Ordovizium bis zum Devon, zweitens in der Phase Jura bis Tertiär - interessanterweise also in Zeiten globaler Meeresspiegelhochstände und weiten eingeebneten Kontinentarealen, begünstigt durch humides Klima.

Manche Fe-Oolithe sind wirtschaftlich zu verwerten und werden im Tagebau und in Bergwerken abgebaut. Ein Beispiel hierfür ist die Minette, Fe-oolithisches Erz des Juras von Luxemburg-Lothringen. Der Eisengehalt darin schwankt zwischen 28 und 41 % Fe.